About ROUTE

■ ROUTEとは

ROUTEとはResearch Opportunities for UndergraduaTEsの大文字をならべたもので、学部学生のみなさんが理工学の最先端の研究に参加できるプロジェクトです。ROUTEを辞書で調べてみると、船の航路、登山のルート等と出ています。我々教員と一緒に、世界へとつながる大海原へ出航、あるいは研究の険しい坂道を登ってみませんか?

このROUTEに参加することにより、みなさんが早い段階から研究の面白さを知ると共に、とかく受け身になりがちな講義にもより一層興味を持って積極的に取り組めるようになることを期待しています。

*ROUTEと卒研配属は、直接はリンクしていません。希望の研究室で継続して研究をしたい場合には、各EPの配属先決定方法を理解して、講義で良い成績を取るなどの努力も怠らないようにしましょう。

講義の分からないところをROUTEの研究室の先輩に質問することもお勧めします。

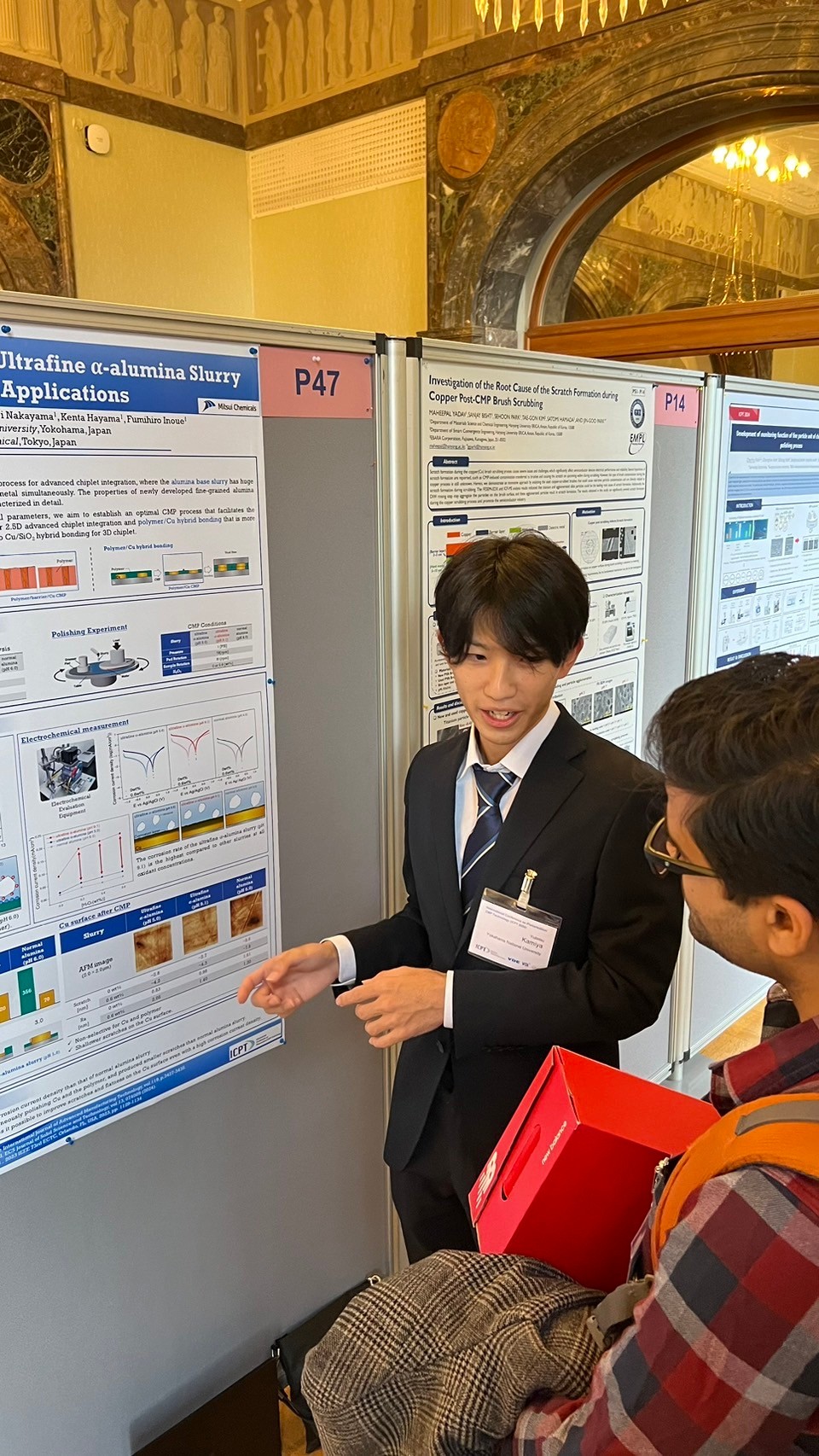

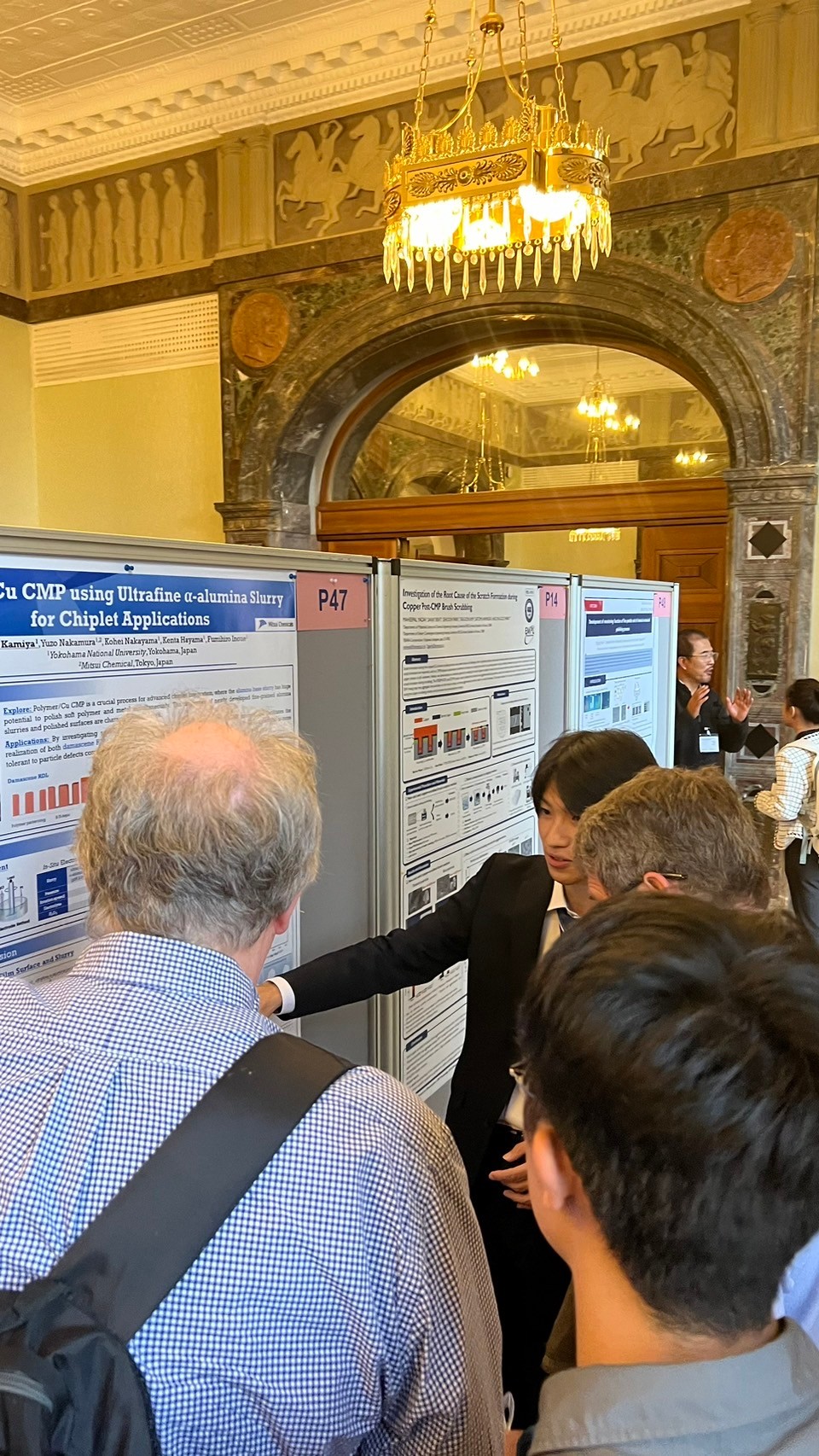

iROUTEとは iROUTEの「i」はinternationalの頭文字であり、以下の二つのプログラムを実施しています。 1.

- 学部の早い時期からROUTEに参加して研究成果を挙げてきた学生が、国際感覚を身に着けるために、指導教員の海外共同研究先において研究を体験するプログラムです。

- 海外有力大学から教授とTAを招聘し、学部生が演習を含む出前式の集中講義に参加することによって有力大学と同じ内容の講義を体験し、国際感覚を養うプログラムです。

■ ロゴについて

横浜国立大学のシンボルであるカモメが海の上を飛んでいる図柄です。三本の青い線で構成されている海は、研究のhop step jumpを意味し、また、図を時計方向に90度回転させるとカモメと海がResearchのRになります。

■ ROUTE紹介ムービー

動画でまるわかり!「ROUTE学生の一日」、「ROUTEの魅力」

■その他の動画

EP information

教育プログラム

機械工学教育プログラム

機械工学は、機械ならびに機械システムを対象とする工学分野の一つです。この教育プログラムでは、材料力学、熱力学、流体力学、機械力学、自動制御といった基盤領域の教育を重視しており、機械工学の基礎を体系的に教育し、多様な分野で活躍できる資質を備えた人材を養成します。

How to join

参加資格

機械工学EPの1年生から3年生(ただし、1年生は10月からのみ)

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト閲覧

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、Project Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(締切:2025/10/16(木) 17:00)

- 【一度の募集期間に,学生が申し込めるプロジェクトはひとつだけです】 参加を希望するプロジェクトを絞り込んだうえで、そのプロジェクトを担当する教員に参加申込みのメールを送ります。学年、学籍番号、氏名を明記することはもちろんのこと、その後おこなわれる面接の日程調整をスムーズに行うため、調整可能な日時を「複数」記載してください。

- ③面接

- プロジェクトへの参加者は、原則として教員との面接などを経て選抜します。具体的な面接日時などは、担当教員とメールなどで相談して決定します。

- ④選抜結果発表(2025/10/23(木)~)

- 面接などによる選抜結果を指導教員より個別に連絡します。採用が決定した学生は、担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください。なお,参加学生が決定しなかったプロジェクトについては、第2次募集をおこなう予定です。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。なお、本学で実施されている新型コロナウィルス感染拡大防止措置の間の研究活動については、指導教員の指示に従い,感染拡大防止措置に準じて行うこととします。

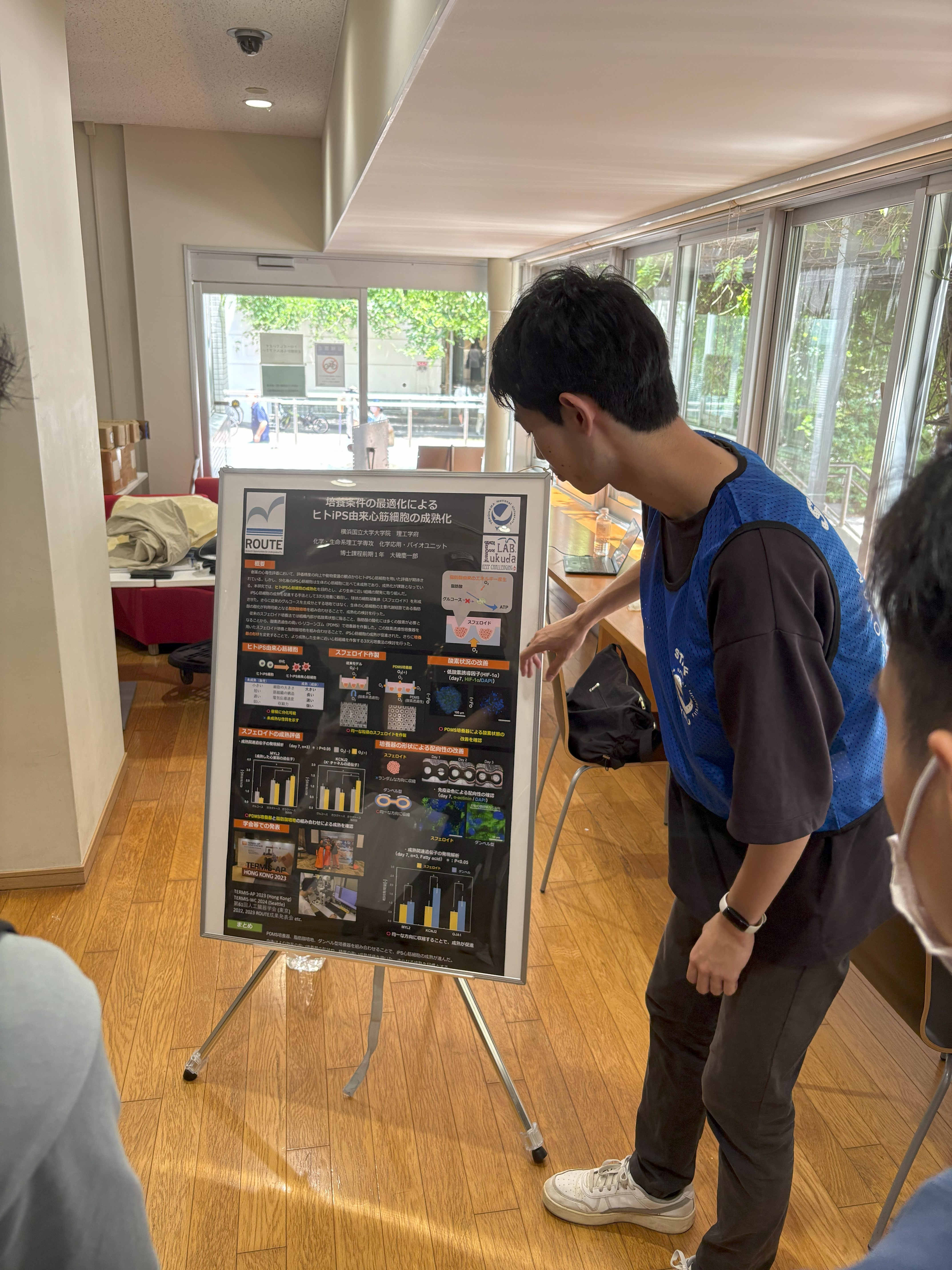

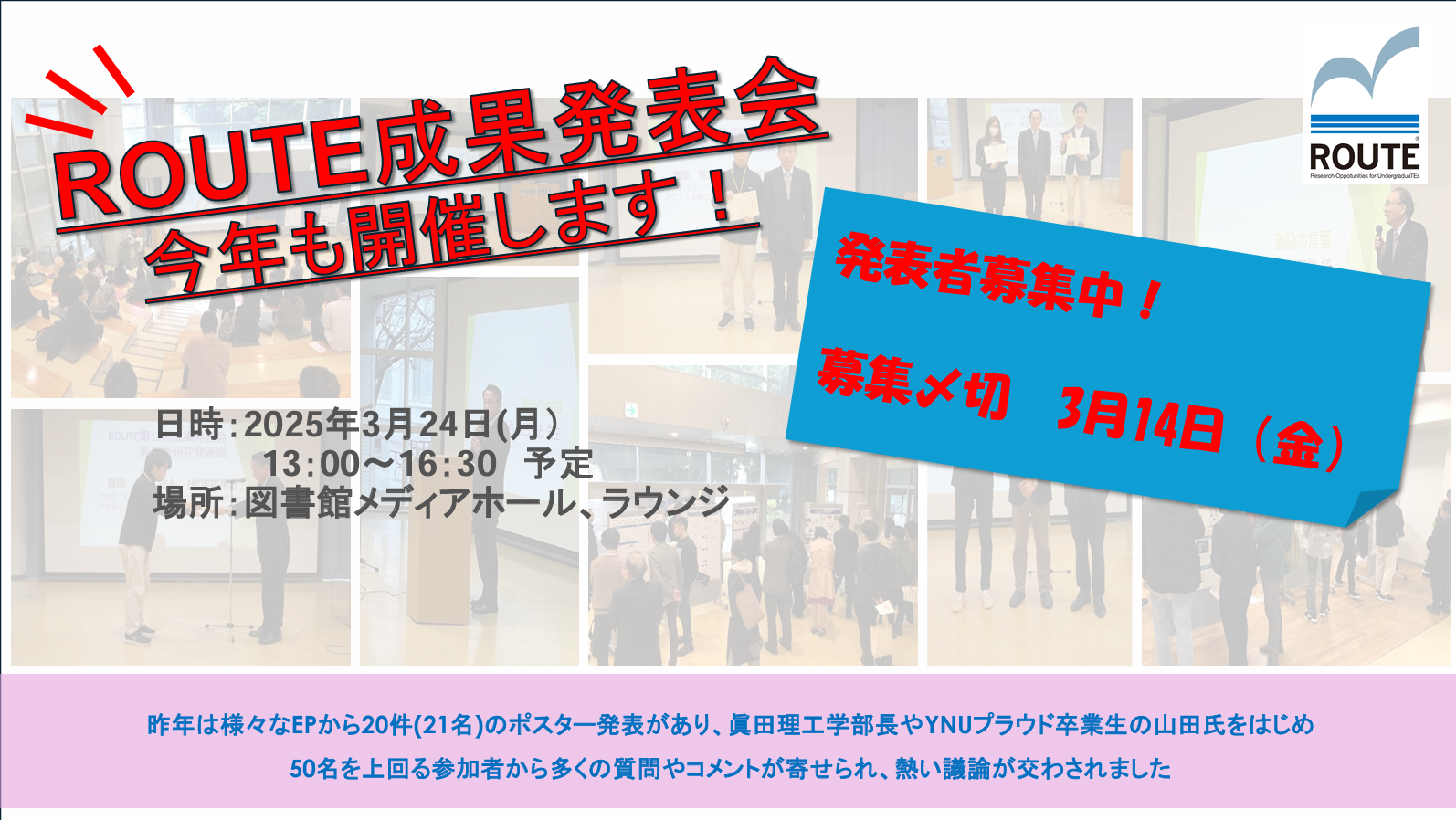

- ⑥成果報告会(2026/03/XX(下旬) 予定)

- 各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、プロジェクトを通して得られた成果を発表します(口頭発表形式)。

Project list

荒木 拓人 教授

燃料電池・水電解装置内の現象解明

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

2名

資料

テーマ概要

排出二酸化炭素による気候変動も大きな問題ですが,ウクライナを含めほぼすべての紛争・戦争にはエネルギーの奪い合いの側面があります.平和な生活のためにも自然エネルギーの大量導入は有効です.ただ,自然エネルギーは一般に時間変動や地域の偏りが大きいため,大量導入するためにはエネルギーの貯蔵や輸送技術も同時に必要です.ここ数年,冬に電力不足が報道されますが,暖房需要が増える寒いときは,天候も悪く太陽光が働かないことが主な要因です.

貯蔵技術として現状は揚水や二次電池などが一部用いられていますが,どちらも容量や貯蔵性などが十分でなく,水素などの燃料(化学エネルギー)としての貯蔵・輸送が必要だと当研究室を含め多くの人は考えています.

Route生として志望した場合は,最初の1か月ほどは,現状の技術や社会の問題点,研究室ではどんな研究を行っているかを調べてみてください.研究室内では,さまざまなテーマの実験とシミュレーションを行っています.その後に,興味が生まれたテーマに取り組んでみてください.もちろん,最初から「こんなことをやってみたい!」というテーマがあればそれに取り組むことも歓迎です.

履修済みであることが望ましい科目

ありません

必要スキル

ありません

その他

候補となるテーマはさまざまでここには書ききれません.研究室見学・インターンくらいの気持ちで,まずは参加してみてください.

井上 史大 准教授

ナノテクノロジーの最先端半導体製造プロセスへの適応検討

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

自動運転等による輸送機器の自動化、Beyond 5Gによるスマートシティ、VR/ARによるデジタルサービス、オンライン診療による遠隔診療等これらすべてにおいて電子デバイス(半導体)が重要な役割を担っています。

私たちの研究室では最先端のデバイスを製造するための様々なナノレベルの加工技術、そのメカニズムを研究しています。複数の大手半導体関連企業とかなり密接な協力関係を築き、研究が実際の製品に役立つ努力をしています。半導体プロセスに関する基本的な知識を深め、幅広い見識や知見を得てもらいたく思います。

履修済みであることが望ましい科目

なし

必要スキル

研究に対する興味、熱意

その他

本研究室では半導体の業界動向なども深く学べます。半導体分野に興味がある、もしくは将来の夢が決まっていない、そういった方は是非ご検討ください。

太田 裕貴 准教授

VRで手の動きを表現しよう!

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

近年、VR(仮想現実)の期待が大きくなっている。太田研では、柔らかく高感度なセンサーの開発研究をしている。近年の加速度センサーやジャイロセンサー等が大きな進歩を遂げている。太田研では、それらセンサーを集積化することで手などの細かい動きを検出できる次世代ウェアラブルデバイスを開発している。将来的には、更に機械学習を、そのシステムの中に組み込むことでじゃんけんなどの動きを評価できるようなシステムの構築を目指している。

太田研では、このような次世代の先進的なウェアラブルデバイスの独自技術を有している。一方で、ソフトウェア技術等に関しては、まだ改善の余地がある。そこでRoute研究では、そのように太田研で開発したウェアラブルデバイスとVR空間を連結する。システムの構築を行う。実際には手の動きをVR空間で表現できるようなシステムを開発する。基本的には電気回路の作製技術とプログラムなどの情報処理技術を研究で養う。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

電気回路設計・情報処理のスキルがあるとより良い。しかしながら太田研では十分な経験があるので何よりも学習していくことが大切です!

その他

各種展示会に参加してもらう可能性があります。IT系企業との共同実験の可能性もあります。

太田 裕貴 准教授

iPhoneで動く自分独自のウェアラブルデバイスを作ろう

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

現在、ロボット、車など産業機械はセンサの塊になっています。今後も、その状態は衰えることなく更にセンサの集積化と汎用化がすすむと考えられています。センサの身近な使用例として、近年、Apple watchに代表されるように、産学で先進的なセンサを用いたウェアラブルデバイスの開発がおこなわれています。研究の分野では柔らかい材料(ゴム材料)を用いることで冷えピタシートのような形でセンシングとシグナル伝送ができるデバイスが提案されています。本研究テーマでは、体温センサの作製とBluetoothを用いたシグナル伝送システムの作製して、それをiPhoneで動かしてみましょう(図1)。もちろん、基礎機械工学を学んだだけでは上に書いたような開発をしたことがないと思います。先輩、スタッフ、教員が十分なサポートをしますので、ぜひ新しい分野に飛び込んでみてください!

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

電気回路設計・情報処理のスキルがあるとより良い。しかしながら太田研では十分な経験があるので何よりも学習していくことが大切です!

その他

各種展示会に参加してもらう可能性があります。IT系企業との共同実験の可能性もあります。

尾崎 伸吾 教授(募集なし)

粒状体の変形・流動特性に関する研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

2名

資料

テーマ概要

現在,本研究室では,月・惑星探査用ローバの走行部や探査機着陸脚の開発に関する研究を展開しています.その際に重要となるのは,固体天体表面を覆う軟弱土(レゴリス)の変形・流動特性を把握することです.しかしながら,下図に示すように,月や火星のレゴリスは典型的な地球砂である豊浦標準砂とは流動分布や粒径が全く異なります.そのため,宇宙探査機器に対しては,これまで蓄積されてきた地上用オフロード車両の設計・開発ノウハウをそのまま踏襲することはできません.そこで本テーマでは,粉体流動測定器を用いて,様々な固体天体のレゴリス模擬土(シミュラント)の変形・流動特性を明らかにすることを目的とします.また,得られた特性を宇宙探査機器開発のための数値シミュレーションへとフィードバックすることに挑戦します.

他方,レゴリスシミュラントだけではなく,高速通信技術の基幹材料であるセラミックスパウダーの変形・流動特性の測定にも取り組みます.セラミックスの高品質化,高信頼性化,高耐久性化を達成するためには,その素材となるパウダーの流動特性を把握し,制御してあげることが重要になります.

このように,本テーマでは宇宙探査機器の設計や先進的な工業材料の開発に不可欠な粒状体の動的特性を明らかにすることを目的としています.

履修済みであることが望ましい科目

材料力学

必要スキル

実験に興味があることが望ましい.必須では無いが,PythonやMatlabなどのプログラムにも興味があることが望ましい.

その他

大学院生や卒研生と共同で取り組んでもらう予定です.なお,在籍学生多数のため個人用机は提供できません.

加藤 龍 准教授

ヒト・機械融合型医療リハビリ支援装置の開発研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

2名

資料

テーマ概要

加藤研究室では,上肢欠損者の運動機能を代替する筋電義手(筋収縮時に発生する生体信号で制御する電動義手)や手指麻痺リハビリのための外骨格型パワーアシスト装置など,サイボーグ技術の医用福祉・リハビリ応用に関する研究に取り組んでいます.今学期の ROUTE project では,下記のテーマを,加藤研究室の一員として解決してくれる学生を募集します.

1. 頸部生体信号を用いた嚥下機能(誤嚥)の推定手法の構築

2. 身体認知を促進させる筋電義手の感覚フィードバックに関する研究

3. ヒトの手の柔らかさをもつ筋電義手の実現

4. 腹腔鏡下手術を支援する多指ロボット鉗子の開発

5. 筋電で制御可能な電動玩具を用いた幼児リハビリテーション支援システムの構築

※他のテーマも応相談

履修済みであることが望ましい科目

特に無し

必要スキル

プログラミングや3DCADができることが望ましいが,一番は熱意と根性

北村 圭一 教授(募集終了)

空飛ぶクルマの空力計算と風洞実験

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

“Mark my words: a combination airplane and motorcar is coming. You may smile, but it will come.” – Henry Ford, 1940.

「空飛ぶクルマ(eVTOL, AAM, UAM)」の開発は人類,特にエンジニアの長年の夢でした.その開発がいよいよ本格化し,世界中のメーカが競って関連プロジェクトを立ち上げ始めています(日本も国として本腰を入れ始めています).ただしその外観や機能は様々であり,一見レーシングカーに見えるものから,航空機に近いものまで非常に幅広い選択肢があります.こうした中,本テーマでは学生の自由な発想から空飛ぶクルマを設計し,その実現性を数値流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD[1])や風洞実験により議論してもらいます[2].空気力学やCFD,風洞実験を実際のモノづくりへ活用する経験を通し,これらの学問への理解をより一層高めてもらう事も狙いの一つです.なおJAXAとの共同研究を行う可能性もあります.

履修済みであることが望ましい科目

流体力学I、流体力学II、空気力学、数値流体力学入門、基礎流体解析(必須ではありません)

必要スキル

Fortran、Linuxの知識(配属されてからの習得で十分です)

その他

空気力学や航空宇宙分野,そしてこれらの応用に興味がある人向けの研究テーマです.※

北村 圭一 教授(募集終了)

次世代船舶用ウィングセイル(Wingsail)の空力設計

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

※ 機械,海洋の2研究室による共同指導です.普段は機械EP・北村研で空力解析を実施し,船舶関連の指導を海洋EP・高木研にお願いするスタイルを想定しています(ご相談次第では,逆も可能です).

ウィングセイル(Wingsail)[1][2]は航空機の翼を模擬した帆として船舶への利用が期待されています.本テーマでは学生さんの自由な発想から新しいウィングセイル形状を設計し,その実現性を数値流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD#)や風洞試験により議論してもらいます.空気力学やCFDを実際のモノづくりへ活用する経験を通し,これらの学問への理解をより一層高めてもらう事も狙いの一つです.

# 近年の車や船舶,航空宇宙機の開発(空力設計)においては,CFDの活用が当たり前になってきています.CFDには「実験を行わなくても(あるいは,行えなくても)船体・機体の空力特性や流体場の詳細がシミュレーションで分かる」という大きなメリットがあります.これにより,実際に高価な船体・機体を作る前の段階で,(CADで)作成した形状の空力特性を把握する事が出来ます.

履修済みであることが望ましい科目

流体力学I、流体力学II、空気力学、数値流体力学入門、基礎流体解析(必須ではありません)

必要スキル

Fortran、Linuxの知識(配属されてからの習得で十分です)

その他

空気力学や航空宇宙分野,そしてこれらの応用に興味がある人向けの研究テーマです.※

佐藤 恭一 教授

電動・流体ハイブリッドアクチュエータを用いたパワーアシストデバイスの開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

2名*

資料

テーマ概要

パワーアシストデバイスは,人間の諸動作での腕や足の動きに,アクチュエータが発生するアシスト力を付加することにより,人間の運動負荷を軽減するもので,福祉・介護や,重量物を扱う機械組立・修理などへの適用が期待されている.そのアクチュエータの駆動には電動式(モータ),空気圧式,液圧式などがあり,一長一短がある.電動式(モータ)は高精度な制御ができるが,一般的に,大きな出力を得るためには大型で重くなり,コストも高い.空気圧式は,軽量で,空気の圧縮性によりソフトなアシスト力の付加ができ,人間への装着向けには適しているが,大きな出力を得るためにはその容積が大きくなる.液圧式は高圧力を用いることにより単位重量当たりの出力は大きいが,人間への装着向けとしては操作性や安全性の面で課題がある.

当研究テーマでは,屋外での大型機械の部品交換や重量部品の取り付け作業における作業者負担軽減に焦点を当て,各種アクチュエータ駆動方式の長所を組み合わせた高出力ハイブリッドアクチュエータとその制御システム,および,容易に脱着できる軽量高出力なハイブリッドアクチュエータ搭載のパワーアシストデバイスを開発する.

ROUTEでは,一連のハイブリッドアクチュエータ開発プロジェクトの一部を分担する.

履修済みであることが望ましい科目

機構学,機械設計,機械要素設計製図,機械加工実習,自動制御

必要スキル

自分自身で簡単な部品を設計,製作(加工)する意欲がある人.

その他

*佐藤研究室が設定する2つのROUTEプロジェクト合計で,定員を最大2名とします.

佐藤 恭一 教授

磁界により制御される磁気粘性流体のトラクション力を利用した回転動力伝達機構の開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

2名*

資料

テーマ概要

磁気粘性流体(Magnetorheological Fluid,以下MRF)は,磁界の強さに応じて粘性が大きく変化する機能性流体であり,磁界が無い場合は通常のオイル同様の流動性があるが,磁界が強くなるにつれてオイル中の磁性微粒子が鎖状クラスタ(鎖状のつながり)を形成し,そのクラスタが切断される抵抗により粘性が増大する.

これまでに,摩擦力を使わない電磁ブレーキや電磁クラッチに実用例がある.これらはMRFの粘性が磁界で制御できることを利用して運動体の運動(または相対運動)を止めるものである.

本研究ではMRFの粘性が磁界の強さで制御できることに着目し,歯車伝動やベルト伝動による回転動力の伝達を,回転円板間または回転円

履修済みであることが望ましい科目

機構学,機械設計,機械要素設計製図,機械加工実習,自動制御

必要スキル

自分自身で簡単な部品を設計,製作(加工)する意欲がある人.

その他

*佐藤研究室が設定する2つのROUTEプロジェクト合計で,定員を最大2名とします.

鷹尾 祥典 教授(募集なし)

電気推進ロケット|燃焼ではなく電気を使った宇宙推進機

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.takao-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2名

資料

テーマ概要

一般にロケットは燃料(推進剤)と酸化剤を燃やすことで発生する高温高圧のガスをノズルで超音速に加速して推進力(推力)を得ます。これは化学反応を利用していますので、化学推進と呼ばれます。一方、燃焼は利用せず推進剤に電気の力(電力)を使って推進剤を高速に加速することで推力を得る電気推進ロケットがあります。恐らく皆さんにもお馴染みの小惑星探査機「はやぶさ」、そして、その後継機「はやぶさ2」にはこの電気推進ロケットの一つであるイオンエンジンを使っています。

このイオンエンジンでは中にプラズマと呼ばれる電離気体(イオンと電子とに分かれた状態)を生成し、そこから電位差(静電場)でイオンだけを高速に引き出して推力を生み出します。宇宙機を推し進める力はとても小さいですが、燃費が非常に良いため少ない推進剤でたくさん加速することができます。なお、実際にはイオンだけではなく、中和器と呼ばれる電子源から電子を放出する必要があります。何故なら、正の電荷を持つイオンだけを引き出すと宇宙機はどんどん負に帯電し、せっかく引き出したイオンが宇宙機に戻ってきてしまうからです。中和器から電子を放出しながらイオンビームを高速に噴き出すことで、電気的に中性な高速ビームを得ることができます。

本テーマはこの電気推進ロケットを対象としたものです。実験やスーパーコンピュータでの数値シミュレーションを活用して、電気推進機の性能評価を行います。具体的な活動内容は、授業の負荷状況や当研究室での活動状況を踏まえて、相談しながら決めることになります。

履修済みであることが望ましい科目

特に無し(高校物理が分かれば何とかなると思います)

必要スキル

好奇心と積極性

その他

電気推進に関する授業は3年秋学期の「推進工学基礎」まで無いため、未知な領域と思いますが、当研究室の学生と一緒に学んで行きましょう。不明点・疑問点は気軽にメールでご質問下さい。

百武 徹 教授

流体力学を医療に役立ててみよう

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.hyakulab.ynu.ac.jp/

定員

1〜2名

資料

テーマ概要

1. 循環器疾患と流体力学

血管径が数十マイクロメートルの微小血管では,血管径と血管内を流れる赤血球の大きさが同程度になり,血管内流れは複雑となります.ここでは,赤血球を含む血液の流れと脳梗塞や心疾患など様々な循環器疾患の関連性について調査します。

2. 不妊症と流体力学

生殖細胞である精子が,卵管内粘液中でどのような運動をするのかを流体力学的観点から研究します.ここでは,マイクロ流体システムによる不妊症の治療に向けた運動良好精子選別チップに関する研究を行います。

これらの研究テーマを通して,機械工学EPのカリキュラムで受講した科目が実は医療分野にもつながっていることを体験できると思います.

履修済みであることが望ましい科目

流体力学関連の授業(必須ではありません)

必要スキル

特にありません。また、流体力学の授業を履修していなくても「流れ」と「医療」に興味のある学生は大歓迎です。

渕脇 大海 准教授

小型ロボット・機構・アクチュエータの開発「機構」・「回路」・「計測」・「制御」

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.fuchilab.ynu.ac.jp/

定員

3名

資料

テーマ概要

テーマ概要: 小型ロボット・機構・アクチュエータの「機構」・「回路」・「計測」・「制御」の

開発を行います.具体的には,要望を聞いて,テーマ調整します。研究室 Web 参照 テーマの例:

<制御>

・メカナム型自走ロボットの AI カメラ・赤外線センサによる自動制御

<アクチュエータ>

・圧電アクチュエータの入力波形の開発

<回路>

・小型 FPGA のプログラミング

履修済みであることが望ましい科目

参考文献を提供:機構学、電気回路,マイコン,トランジスタ回路,Python による 機械学習,制御工学,信号処理

必要スキル

各種プログラミング(C、Python など),マイコン制御、電気・電子回路 ロボコンなど、ものつくりに興味がある人を募集します。

その他

・各自のスケジュールに合わせ,週1

・長期休暇に活動 ・活動場所は、自宅・研究室どちらでも OK

・テーマを分割して簡単な問題から順番に取り組む。

前田 雄介 教授(募集終了)

スマホで利用できる折り紙支援システム

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

本研究室では動力学シミュレーションを用いた折り紙シミュレータを開発し,一定程度複雑な折り紙作品とその作成過程をコンピュータ上で表現することに成功している(図1).また,このシステムを用いた折り紙支援システムを開発中である.

本テーマでは,Webブラウザを使ってスマートフォンやタブレットから利用できる折り紙支援システムを開発する.すでに折り鶴などの支援が可能になっている(図2)が,データ量を削減してより複雑な作品を扱えるようにすること,子どもや高齢者でも使いやすいユーザインタフェースを実現することを目標とする.

履修済みであることが望ましい科目

物理学I B

その他

C#等のプログラミング能力の修得に意欲的に取り組む必要がある.なお,研究室の在籍者多数のため,個人用机の割り当てはできない見込みである.

松井 和己 准教授

界面の力学挙動を第一原理計算(量子力学)で予測する

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

EPから1名

資料

テーマ概要

構造物レベルでは一様だと考えられる材料であっても,顕微鏡などでその組織を観察すると非常に複雑な内部構造を有していることがわかっています.実験・観察技術の進歩は,これら材料の微視構造レベル(数ナノm~数マイクロm)での実験や観察を可能にして,より精細な材料特性が計測できるようになってきました.しかしながら,現代の技術をもってしても微視領域に存在する「界面」の力学特性を計測することは困難です.対象領域が小さいことももちろんですが,材料や場所によって界面やその近傍での原子配置そのものが複雑に変化していることが,「そもそも界面とは?」というレベルからの議論を必要としています.

本テーマでは,実際に原子を配置しながら界面をモデル化して,量子力学に基づくシミュレーション(スーパーコンピュータ上での第一原理計算)を駆使して,界面のエネルギー状態を評価しながら,界面の力学特性に換算することに挑戦します.界面における原子のすべりや原子空孔を生じるために必要なエネルギー障壁を評価することで,材料の強度を支配する素過程レベルのメカニズムを解明します.

履修済みであることが望ましい科目

材料の物性などを取り扱う科目,量子力学・量子化学に関連する科目など

必要スキル

3次元空間での位置関係を把握するのが得意だったり,キーボードを叩くことに抵抗がなかったりすると取り組みやすいかもしれませんが,取り組んでいるうちに慣れます(笑)

その他

第一原理計算については物理工学EPのRaebiger准教授とKISTEC(神奈川県立産業技術総合研究所)の研究者が,セラミックス材料の界面構造については化学応用EPの多々見教授,炭素鋼の界面構造については機械工学EPのマツイ准教授が対応しますが,4者での共同指導で実施します.

松井 和己 准教授

木製椅子のFEMシミュレーション ~ 「妥当な」シミュレーションを実施するために ~

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

EPから1名

資料

テーマ概要

「ものづくり」のプロセスにいわゆるCAE(Computer Aided Engineering)と呼ばれる工学シミュレーションが導入されて久しく,以前はシミュレーション専任者が取り扱うものであったが,近年では広く一般的な設計技術者が利用する設計ツールになってきた.このようなシミュレーション結果の信頼性を確保・担保するために,V&V(Verification & Validation,検証と妥当性確認)という考えかたが広まってきた.しかしながら,V&Vに関する規格や文書は汎用的であるがために表現が抽象的であることが多く,一般の技術者が通常のシミュレーション業務にどのように適用していくのかという問題に直面することが多い.

本プロジェクトでは,ホワイトウッドなどの一般的な木材で製作する椅子を取りあげ,その剛性・強度評価に利用する数値シミュレーションモデルの信頼性をASME V&V-40やISO 9001などで規定された概念に基づいて評価する.

具体的な評価項目(椅子の剛性や強度など)を設定して,それを評価するためのシミュレーションモデルのモデルリスクを分析することで,一連のシミュレーションに要求すべき再現性レベルを設定する.これを満たすためのシミュレーションモデルを構築するために,モデル化の範囲やシミュレーションそのものの精度などを議論する.

3DモデリングにはSolidworksまたはInventorを,FEMシミュレーションにはANSYSあるいはNX-Nastranなどの市販ソフトを利用する予定です.

履修済みであることが望ましい科目

材料力学,構造力学などの変形体を取り扱う科目群

必要スキル

3D CADの操作経験があることが望ましい

その他

与えられた問題を解くのではなく,何を確認すればよいのか?という問題設定の妥当性から議論する点で,現場での実際の設計問題のような感覚で取り組むプロジェクトです.産業界の現役技術者たちと議論しながら進めているので,打ち合わせ(オンライン)は20:00以降に設定されることが多いです.

松井 和己 准教授

整形外科シミュレーションのための人体FEMモデル

~ 症例に応じた人体モデルをつくる! ~

※複数の教員が指導する共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

「ものづくり」の分野で発展してきたCAE(Computer Aided Engineering)と呼ばれるシミュレーション技術を医療分野における生体力学的な分野に応用する試みは “in-silico”と呼ばれ,従来の臨床研究を補完するツールとして期待されている.

自動車の衝突実験を代替する目的で開発されたバーチャル人体モデル(THUMS)の最新版では,骨・脳・内臓・筋肉といった全身の形状や物性値などが精密にモデル化されている.これを医療分野に活用しようとする試みもいくつか報告され始めているが,緻密に作られたモデルであるがゆえに,モデルの姿勢(アライメント)を変更することさえも容易ではない.

本プロジェクトでは,我々の研究室で開発しているTHUMSモデルに対するアライメント修正方法を用いて,整形外科の分野で利用できるシミュレーションモデルを作成することを目的とします.主に,脊柱変形のうち重度の脊柱後弯症に注目して,椎骨の部分切除や固定具の挿入などの外科手術のシミュレーションに利用できるFEMモデルを,THUMSの立位モデルを変形させて作成します.

3DモデリングとFEMシミュレーションにはANSYSとLS-DYNAを利用します.

履修済みであることが望ましい科目

材料力学,構造力学などの変形体を取り扱う科目群

必要スキル

3D CADの操作経験があることが望ましい

その他

ある大学病院の整形外科と相談しながら進める共同プロジェクトです.部位などの医学用語が多いので,それらへの抵抗が大きくない学生に参加してもらいたい(少なくともマツイは苦手)です.

丸尾 昭二 教授

マイクロ3Dプリント技術の開発と応用

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1~2名

資料

テーマ概要

本研究室では,世界で最も高精細な3Dプリンター(マイクロ光造形法)を独自に開発しています.この技術では,青色・紫外レーザーや超短パルスレーザーを光硬化性樹脂に集光させて,複雑な3次元微小モデル(数10µm〜数mmサイズ)を自在に作製できます.最近では、複数の材料を用いて3Dプリント部品を作製できるマルチマテリアル3Dプリント技術も開発しています.また、最適設計と組み合わせた高機能な3Dプリントデバイスの開発にも取り組んでいます。応用としては,マイクロソフトロボットなどの微小機械や,マイクロレンズなどの光学素子,歯科や再生医療に役立つセラミックス部品など、さまざまなマイクロ・ナノ構造を作製しています.

本研究では,まず, マイクロ光造形法を用いて,3D-CADモデルから3Dモデルを造形する技術を習得します.そして、応用例として,マイクロマシンやマイクロレンズ、医療用足場(3D格子構造)などを作製します.ぜひ、3Dプリンティグによるものづくりを楽しんでてください!

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

3D CAD (Solidworksなど)を使用して3Dモデルを作製します。3D CADが使えることが望ましいですが,まだ製図で履修していない場合には,研究室で使い方を学ぶことができます.先輩もサポートしてくれるので,最初は使えなくても問題ありませんので安心してください.

その他

現在,学内共同研究で再生医療に役立つバイオ3Dプリンティングの共同研究を行っています。また,独自開発のマイクロ3Dプリント装置の実用化にも取り組んでいます.医工連携や3Dプリントの実用化などにも興味がある人はぜひ参加してください.

酒井 清吾 准教授

ふく射性ガスの地球温暖化指数の解析

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1名

資料

テーマ概要

近年、メタンや化石燃料の燃焼により排出される二酸化炭素などのふく射性ガスによる地球の温暖化が問題となっている。これらふく射性ガスに対して国際的な排出規制の取り組みがなされており、その際、ふく射性ガスの地球環境に対する影響力の推定が不可欠となる。推定の材料の一つとして、地球温暖化指数(Global Warming Potential:GWP)がある。ある時刻に単位量の温室効果気体を瞬間的に放出すると、大気層における放射収支が変化し、この変化量を放射強制力と呼ぶ。放射強制力と気体濃度との積を時間積分し、基準物質である二酸化炭素との比をとると、GWPが与えられる。わが国でもGWPの詳細な検討が行われており、本テーマでは、温室効果の評価方法の1つであるGWPの値を、温室効果気体の化学分解過程を考慮しない、初期条件での値について数値解析を行い、その結果を比較・考察する。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

地球温暖化に関心をもち、コンピュータに興味があって、プログラミング言語FORTRANを学ぶ意欲のある人。

大久保光 准教授

摩擦場の多因子計測に基づく摩擦の自在制御基盤の構築

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

資料

テーマ概要

未来社会構想の実現に向けて,未だ課題の残るエネルギーロスの低減と社会を豊かにする革新的な機械システムの開発が求められています.これらの根幹をなす基盤技術として,「トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑)技術」があります.汎用(家電・自動車)から特殊機械(航空・宇宙)まで,全ての機械が歯車・軸受等の摩擦に関わる機械要素を有しており,その「摩擦特性」と「摩耗特性」はシステムの「高効率化」と安全安心を担保する「長寿命化」にそれぞれ直結することが良く知られています.従って,トライボロジー技術のより一層の高度化が求められていますが,これらの技術革新は頭打ちとなっており,次世代の摩擦システム開発のためのブレークスルーが求められています.

一方,有史以来,最も成功した摺動要素は「生体関節」です.生物の筋骨格系の滑らかな運動を実現する「ソフトマター」で構成される生体関節は,過酷な摺動状態においても,人の寿命という長期間の運転時間を「メンテナンスフリー」で作動します.「摩擦の自在制御デバイス」とも称される生体に特有の摩擦性能を人工物に持たせることは,トライボロジー研究者の「究極の目標」の一つとなっています.

この究極の目標に向けて,皆さんには,「摩擦場を計測する技術」と「精密な材料制御技術」を駆使して,有史以来,最も偉大な摩擦要素とされる「生体関節」に匹敵する「摩擦の自在制御」に関わる学術的基盤と技術基盤の確立にチャレンジしていただきます。最終的には、生体を超越する革新的な摩擦システムの創製による新たなイノベーションを実現します。

履修済みであることが望ましい科目

機械力学,機械設計,材料力学

必要スキル

実験装置(機械),データ解析,シミュレーション

(これらのスキルを習得して頂きます)

教育プログラム

材料工学教育プログラム

材料工学は、物理や化学の基礎化学を応用してものづくりを達成するための工学分野の一つです。金属、セラミックス、半導体とその周辺材料を対象に材料に関する基本的・体系的な教育を実施し、機能・構造材料の開発・設計に寄与する材料技術者あるいは研究者を養成します。

How to join

参加資格

材料工学EPの1年生から3年生(ただし,1年生は10月からのみ)

定員は、1研究室あたり、各学年1名まで。ただし、継続者がいる場合そちらを優先する場合もあります。

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト概要集配布

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、Projet Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(締切:10/17(金) 17:00)

- 【一度の募集期間に,学生が申し込めるプロジェクトはひとつだけです】 参加を希望するプロジェクトを絞り込んだうえで、材料工学EPのROUTE担当教員(長谷川誠教授, hasegawa-makoto-zy@ynu.ac.jp)に参加申込みのメールを送ります。学年、学籍番号、氏名を明記することはもちろんのこと、その後おこなわれる面接の日程調整をスムーズに行うため、調整可能な日時を「複数」記載してください。

- ③面接

- プロジェクトへの参加者は、原則として教員との面接などを経て選抜します。具体的な面接日時などは、担当教員とメールなどで相談して決定します。

- ④選抜結果発表(10/27(月))

- 面接などによる選抜結果を、掲示板およびメールにて発表します。採用が決定した学生は、担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください。なお,参加学生が決定しなかったプロジェクトについては、第2次募集を行います。実施の有無や、具体的なスケジュールは、選抜結果の発表と同時に発表します。(予定では、11/7(金)までに再申込みをメールで受け付けます。)

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。

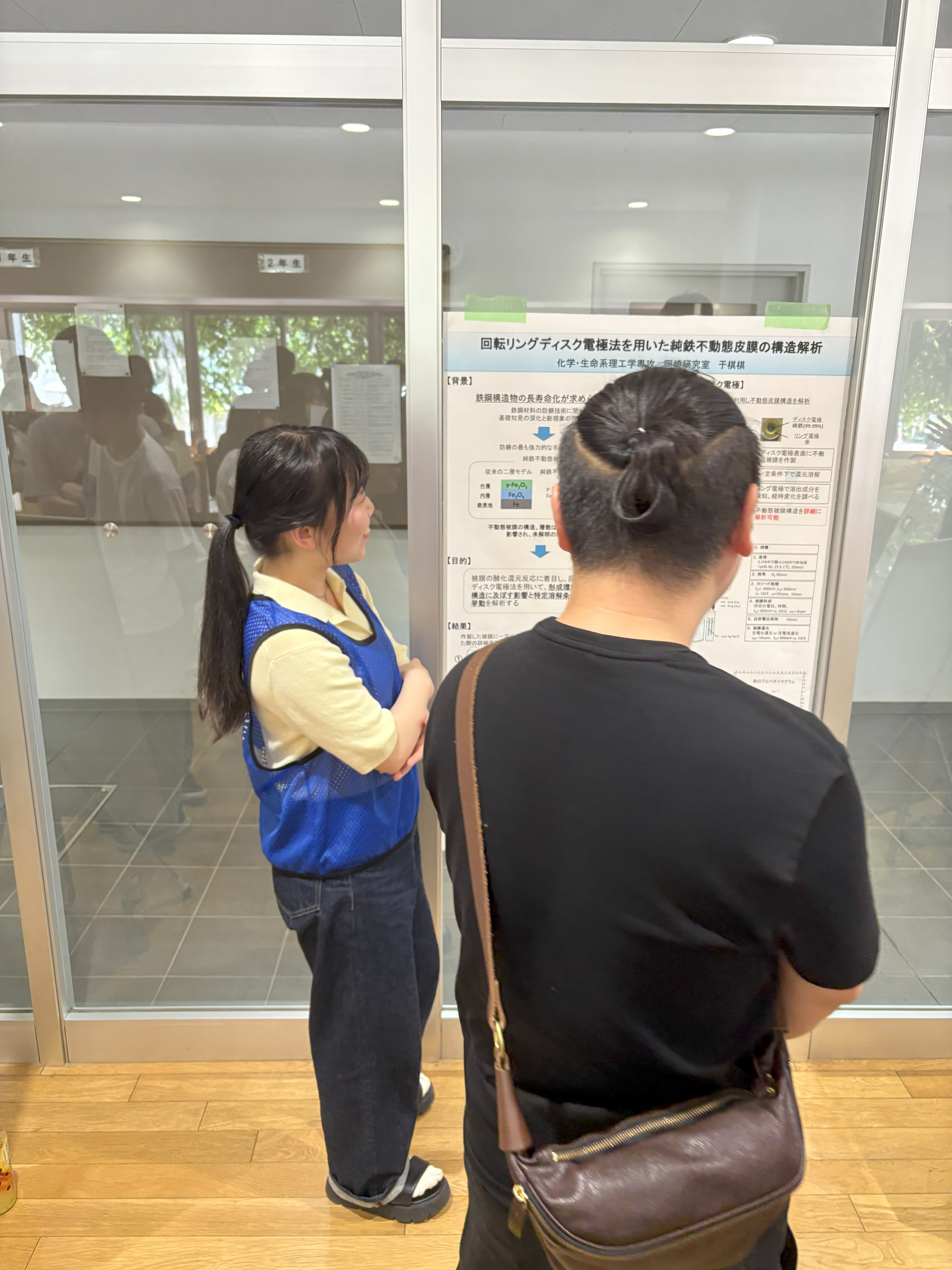

- ⑥成果報告会(未定、例年であれば2025年3月末頃)

- 各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、プロジェクトを通して得られた成果を発表します(ポスター形式)。

Project list

梅澤 修 教授

極低炭素鋼/高炭素鋼積層材の加工熱処理

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

日本刀やDamascus刀は、層状組織や特徴的紋様で知られる。折返し鍛錬材の方が高い靱性を有するが、結晶粒および破面単位の寸法が折返し鍛錬材の方が小さいことから判断すると、主に結晶粒の大きさ、あるいは結晶方位分布の違いが、靱性に影響していると考えられる。本研究では、電磁軟鉄と過共析鋼(1.3 mass%C)積層材に繰り返し加工熱処理を加え、オーステナイト↔フェライト変態/逆変態に伴う組織変化について調査する。

参考文献:梅澤修, ふぇらむ, 6 (2001), 805-809.

履修済みであることが望ましい科目

金属組織学Ⅰ

向井 剛輝 教授

高効率量子ドット超格子太陽電池の研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

本研究室では、70%以上のエネルギー変換効率が理論予測されている量子ドット超格子太陽電池を、コロイド型量子ドットで実現する研究を行っています。量子ドット超格子とは、高均一な量子ドットを3次元的に最密充填した構造です。コロイド型量子ドットとは、フラスコ中で化学合成によって作製する直径5nm程度の半導体ナノ結晶のことです。合成方法の発明者が2023年度ノーベル化学賞を受賞したため、一般にも知られるようになりました。我々は、コロイド型量子ドットを溶媒中でテンプレート上に沈降させて3次元配列させ、量子ドット超格子を作製する技術を研究しています。これまで良好な量子ドット超格子膜を試作し、性能を実証してきました。ROUTEでは、このコロイド型量子ドット超格子を用いて世界を変える可能性があるほど超高効率な太陽電池を実現するための研究を手伝ってくれる人を募集します。グローブボックスを用いた太陽電池の試作などや、最適な太陽電池構造を設計するための手伝いをしてもらう見込みです。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

その他

現時点で関連分野の知識を全く持っていなくても、学んでいく意欲さえあれば大丈夫です。積極的にやる気のある人を募集します。

廣澤 渉一 教授

3D積層造形用高ヤング率アルミニウム合金の開発

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:0名、2年:0名、1年:1名

テーマ概要

金属積層造形法(Additive Manufacturing: AM)は,素材となる金属を一層ずつ積み上げて成形することで複雑形状を作り出せる方法であり,「金属3Dプリンタ」などとも呼ばれている。素材から製品形状を削り出す切削加工では作製が困難な製品も製造でき,形状設計の自由度やCADデータの利用による短納期,多品種少量生産対応のメリットを背景に,航空機や自動車などの産業分野における軽量化部品,熱制御部品としてアルミニウム合金にも適用がなされている。特に,金属間化合物が多量に晶出する高濃度アルミニウム合金は,優れた強度や弾性定数を有するものの伸びが小さく,加工性も劣るため従来の方法では製造が困難であり,10^5-10^6℃s^-1という非常に速い冷却速度で凝固させる金属積層造法の適用が期待されている。そこで本研究では,高い強度と弾性定数を有する積層造形用新規アルミニウム合金を開発するために,種々のAl-X二元合金(X=Fe, Si, Cr, Mn, Mg)およびそれらを組み合わせた三元合金ガスアトマイズ粉末を作製し,積層造形法によってバルク化した試料の機械的性質(0.2%耐力や引張強度,破断伸び,ヤング率,剛性率など)を評価する。さらに,対応する微視的組織(母相中の残留固溶溶質濃度や第二相の種類,体積率など)と比較することで,本系合金の機械的性質に及ぼす合金組成ならびに固溶・析出状態の影響を明らかにする。

履修済みであることが望ましい科目

熱力学、金属組織学・演習I(ただし、新2年生は来年履修すれば結構です)

必要スキル

特になし

その他

他大学の教員や学生、企業の研究者と議論する機会が多くあります。世の中の役に立つ材料を創製し、ものつくりを通してぜひ自分の世界や能力を広げて下さい。

中尾 航 教授

材料の自己治癒性に関する研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:0名、2年:0名、1年:1名

テーマ概要

材料の自己治癒機能は、部材の信頼性や使用寿命を大幅に向上するだけでなく、使用済み部材を再利用する技術としても産業界から大きな注目を集めています。

関連企業から受けた自己治癒材料に関するニーズに答える自己治癒材料を開発するために、材料の強度評価等の実験および量子化学計算などのシミュレーションを実施し、その基礎学理を探索します。詳細は、ROUTE生として決定後に開示します。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

その他

ほぼ毎年、1年生秋もしくは2年生春の時点で本研究室のROUTEの枠は埋まってしまうので、少しでも興味がある人は研究室に見学に来てください。

長谷川誠 教授

超高温耐熱セラミックス複合膜の室温での創製

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

従来では、2000℃以上の高温で焼き固めることで形成する超高温耐熱セラミックス(UHTC)を、焼くこと無く、常温での固相粒子の衝突により膜を形成するエアロゾルデポジション(AD)法を用いて作製することを試みています。超高温耐熱セラミックスは、宇宙往還機の大気圏再突入用部材や超音速機のノーズコーンや前縁において1800℃~2000℃程度と極めて高い温度に晒されるため箇所に適用が検討されている、高い耐熱・耐酸化性を示すことが期待されている材料です。形成した膜については、1500℃~2000℃に加熱し、高温における耐酸化性を評価していきます。また、作製した膜における力学特性も調べていきます。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

高崎緑 教授

環境に低負荷なナノ階層構造繊維の創製、ならびに、天然資源を利活用した高機能材料の創製に関する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:0名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

・レーザー加熱エレクトロスピニング(LES)プロセスによるナノ階層構造繊維の創製

・植物由来プラスチック、植物由来機能性物質などを利活用した高機能材料の創製

履修済みであることが望ましい科目

特になし

中津川 博 准教授

p型およびn型熱電変換素子の作製とその熱電性能評価

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1 名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

異種金属や半導体セラミックスなどのp型材料とn型材料を直列に結合した素子を熱電素子と云います。熱電素子は、熱を電気に直接変換するゼーベック効果と電流を流して一方向に冷却/加熱するペルチェ効果を特徴とします。熱電素子の魅力は、構造が単純で小型軽量、機械的な駆動部分が無く静謐であり、出力電流密度が大きいという利点が挙げられ、石油・石炭・ガスなどの一次エネルギーの内、環境に放出されている66%の廃熱を回収する技術として注目を集めています。特に、廃熱の多くは40~200℃の中低温の熱エネルギーであり、現状の技術では再利用困難とされ、廃棄されているエネルギーを熱電素子で電気に変換し廃熱の一部を再利用する技術は、持続可能社会を構築する上で鍵になると考えられます。ROUTEの研究では、実際に原材料から熱電モジュールを構成するp型およびn型熱電変換素子を作製して、その熱電性能を評価します。

履修済みであることが望ましい科目

固体電子論, 統計物理学, 電磁物性

必要スキル

特になし

前野 智美 准教授

ホットスタンピングパネルへの補強材の局部圧接におけるパンチ形状最適化

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

①中空CFRTP部材の成形方法を開発する.炭素繊維強化プラスチックは非常に高い比強度があり,航空機,スポーツ用品,プレミアムカーなどに応用されています.しかしながら加熱硬化型のCFRPは製造コストが高く利用が限られています.そこで,高い生産性が期待できるCFRTPが注目されています.CFRTP中空部材の新しい加工方法について検討,実験を進めていきます

②鋼板のホットスタンピングパネルに更なる補強としてパッチワーク部材を接合する場合がある.ホットスタンピング前にスポット溶接でパッチを接合し,ているが,溶接部で割れが生じる問題がある.そこで,ホットスタンピング前のスポット溶接を無くし,成形中に固相接合を行う方法を開発する.

履修済みであることが望ましい科目

特になし

その他

治具,機器の設計製作をすることがあるので設計に興味があると良い

大竹 充 准教授

エネルギーに関わる磁性・スピントロニクス材料とその応用に関する研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

3年:1名、2年:1名、1年:1名

テーマ概要

本研究室では、磁気や電子スピンを活用した金属、窒化物、酸化物の先端材料研究を中心に、異分野との融合によりエネルギーの観点から社会に貢献することを目指しています。研究手法は、原子レベルでの人工的な材料創生が可能な結晶成長、回折現象を活用した結晶構造解析、電子顕微鏡による微細構造観察、磁気やスピン物性評価、デバイス作製、計算機によるシミュレーションと多種多様で、広い視点から材料の創生と設計を行っています。ROUTEでは、以下の例の中から、学生さんの希望や予定と研究室の状況を踏まえてテーマを決定します。

・IoTデバイスの自立型電源となる振動発電デバイスの開発とその材料創製

・機械装置で生じる未活用振動エネルギーの回収を可能にさせる磁界アシスト式発電デバイスの開発とその材料設計

・海洋エネルギーを利用したリニア発電機の開発とその材料設計

・電子の電荷ではなくスピン(異常ネルンスト効果、スピンゼーベック効果)を利用した熱電変換デバイスの開発とその材料創製

・高効率電磁エネルギー変換特性も持つ次世代EVモータ用の磁気コア材料の創製

・電子スピンの状態により量子コンピューティングを可能にさせるスピントロニクス材料の探索とスピン物性評価

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

モノづくりに興味があること

教育プログラム

海洋空間のシステムデザイン教育プログラム

「海洋空間」は深海から宇宙に至る空間、「システム」は船舶・海洋構造物・航空機・人工衛星等のモノと使い方も含めた“まとまり”を意味します。

船舶海洋工学および航空宇宙工学を基盤とし、「海洋空間」で活躍する「システム」の計画・設計・運航を通して人や物資のよりよい流れを作る技術者を養成します。

How to join

参加資格

海洋空間のシステムデザインEPの1年生から3年生(ただし、1年生は10月からのみ)

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト閲覧

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、Project Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(締切:2025/10/13(月) 12:00)

- 【一度の募集期間に,学生が申し込めるプロジェクトはひとつだけです】 参加を希望するプロジェクトを絞り込んだうえで、そのプロジェクトを担当する教員に参加申込みのメールを送ります。学年、学籍番号、氏名を明記することはもちろんのこと、その後おこなわれる面接の日程調整をスムーズに行うため、調整可能な日時を「複数」記載してください。

- ③面接

- プロジェクトへの参加者は、原則として教員との面接などを経て選抜します。具体的な面接日時などは、担当教員とメールなどで相談して決定します。

- ④選抜結果発表(2025/10/20(月)まで)

- 面接などの選考により、参加が決定した学生には、担当教員が連絡します。参加が決定した学生は、担当教員とその後の進めかたを相談してください。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。

- ⑥成果報告会(2026年3月下旬を予定)

- 理工学部の各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、研究プロジェクトを通して得られた成果を発表してもらいます。

Project list

川村 恭己 教授

統計モデルや機械学習を用いた構造設計・安全性評価手法に関する研究

※複数の教員が指導する共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1名程度

テーマ概要

統計モデルや機械学習を用いた構造設計手法や、安全性評価手法に関する検討を行います。具体的には、機械学習や最適化手法を用いた設計手法、船体の構造モニタリングデータを用いた統計解、機械学習を用いた安全性評価手法の検討などのテーマを設定します。

必要スキル

基本的なプログラミング技術

高木 洋平 准教授

バイオミメティクスによる流体制御

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.hydrodyn.ynu.ac.jp/

定員

2名

テーマ概要

自然界の生物はその進化の過程で特徴的な形態,体表面などを獲得し,機能的な行動をとって生息している.本研究室ではイルカの体表面を模倣した船底塗料やペンギンの体表面からの気泡放出に発想を得た船舶用空気潤滑に関する研究を行なっている.このような生物に発想を得た技術開発はバイオミメティクス(生物模倣)と呼ばれ,新しいものづくりとして注目されている.本プロジェクトでは,生物や植物の特徴的な生態を観察・調査し,数値シミュレーションや実験を活用して新しい流体制御技術を提案する.

必要スキル

特になし

高木 洋平 准教授

“ほぼ空飛ぶ船”の空力設計・推進性能評価

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.hydrodyn.ynu.ac.jp/

定員

1~2名

テーマ概要

「ほぼ空飛ぶ船」は,「空飛ぶクルマ(eVTOL)」と並び離島交通や観光用として注目を浴びている新しい交通手段です.水上をわずかに浮上し,効率的に人や物資を輸送します.ただし翼が水中に残ります.

本テーマでは学生の自由な発想から“ほぼ空飛ぶ船”を設計し,その実現性を数値流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)や水槽試験により検討してもらいます.流体力学やCFDを実際のモノづくりへ活用する経験を通し,これらの学問への理解をより一層高めてもらうことも狙いの一つです.

※海洋(高木研)・機械(北村研)の2研究室による共同指導です.どちらの研究室をメインにして活動を行うかについては相談に応じます.

履修済みであることが望ましい科目

流体力学I、流体力学II(必須ではありません)

西 佳樹 教授

海ゴミのゆくえとリスクを追う

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

私たちが生活でつかった様々な物は、ゴミとしての一部は処理され、他の一部は自然環境中へ入り込みます。海にもゴミが負荷され続けていることが分かってきています。「元来から自然界に存在する物質が海の中でどう振る舞うのか?」という従来的な問いに、「そこに人工的な物質も入り込むとどうなるのか?」、「めぐりめぐって私たちが被り得るリスクは有るのか?あるとすればどの程度?」という問いを加えていくことで、社会に資する新たな理工学を創っていくことができます。モデリング(現象を簡単な理論で表現してみること)と数値計算(理論の解を高速演算により求めること)により、海ゴミのゆくえとリスクを解きあかす学問を体験する。

必要スキル

FORTRANの知識

樋口 丈浩 准教授

飛ぶを科学する,なんでも良いから飛ぶものを創ろう

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

最大2名まで

テーマ概要

飛ぶために必要な力学を調査,解析する.飛行船,固定翼機,ローター機からロケットやさらに,竹トンボや昆虫など様々な飛行体の力学を調査する.最終的に独自の飛行体を創造し製作する.

また,衛星の姿勢制御に関する研究も受け付けます.

必要スキル

力学に関する知識,基本的なプログラミング技能,やる気

満行 泰河 准教授

次世代船舶建造サプライチェーンのシステムデザイン

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

IMOは「2050年頃までに国際海運の温室効果ガス排出をゼロにする」という目標を掲げています。この目標の達成に向けて、メタノール、LNG、アンモニア、水素を燃料とする船の需要が今後増えていくと予想されます。また、CO2の回収・貯留(CCS)を支える輸送手段として、液化CO2船の需要も拡大する見込みです。

しかし、日本国内では、これらの船を安定的に建造するための体制が十分に整備されていません。必要な部材の生産や調達、造船までを含めたサプライチェーンを強化するための政策を検討する必要があります。そこで、システムモデリングとシミュレーションを用いて、政府が取るべき政策の効果を評価し、最適な施策を提言します。

履修済みであることが望ましい科目

必要スキル

社会・産業への興味

その他

他のテーマでも設定可能ですので、Routeに興味があれば気軽に連絡してください。

宮路 幸二 教授

航空機の空力数値シミュレーションに関連する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

参加者自身でCADなどを用いて航空機形状を決定し、空力シミュレーションによる性能評価を行う。

必要スキル

CADやプログラム作成による形状定義、に取り組む意欲

村井 基彦 教授

浮体式の洋上風力発電に関する研究

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

次世代の洋上風力発電システムでは、浮体式が非常に有力である。浮体式の場合には、係留索で一保持をすることが一般的である。浮体の大型化に伴い、係留索も大型化をさせれば、物理的には係留は可能であるが、それではコスト負荷が大きい。そこで、できるだけ軽量化するなど、新しい係留の仕方を検討する必要がある。

必要スキル

数値解析や調べることが、嫌いじゃないこと

李 僑 准教授

カタマラン型無人艇の開発とその応用

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1名程度

テーマ概要

水中撮影や水中構造物の点検などの海上調査を手軽に行うために、無人艇の研究開発と応用が行っています。ROUTEでは,無人艇の用途展開を考え、数値シミュレーションや水槽実験により、船体まわりの流れや船体の運動を分析し、用途に適した船体の形状を検討する。

教育プログラム

化学教育プログラム

化学の基本知識を十分に備え、あらゆる自然科学の知識を活用して物質の世界の真理を原子や分子レベルから探求する研究者、および最先端化学とその活用を考える技術者を育成します。

How to join

参加資格

化学・生命系学科の1年生(秋学期)

化学EPの2年生(春・秋学期)または3年生(春学期)

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト閲覧

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、Project Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(随時)

- 【一度の募集期間に、学生が申し込めるプロジェクトはひとつだけです】 参加を希望するプロジェクトを絞り込んだうえで、そのプロジェクトを担当する教員に参加申込みのメールを送ります。学年、学籍番号、氏名を明記することはもちろんのこと、その後おこなわれる面接の日程調整をスムーズに行うため、調整可能な日時を「複数」記載してください。また、ccとしてiijima-motoyuki-jc(アット)ynu.ac.jpにも連絡してください。

- ③面接

- プロジェクトへの参加は、原則としてプロジェクト教員との面接等を経て選抜されます。具体的な方法などは、担当教員とメールなどで決めてください。

- ④選抜結果発表(随時)

- 面接などによる選抜結果を、e-mailにて連絡します。採用が決定した学生は、担当教員に連絡してその後の進め方を相談してください。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。

- ⑥成果報告会(2026年3月下旬を予定)

- 各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、プロジェクトを通して得られた成果を発表します。

Project list

飯島 志行 准教授

セラミックスの3Dプリンティング用インク材料の開発【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

近年、3Dプリンターを活用して、従来の製造法では成形が難しい複雑な形を有するセラミックス材料を、生産性良く製造する試みが世界的に進められています。本プロジェクトでは、複雑形状をもつセラミックス材料を3Dプリントするため、光を当てると固まるスラリー(セラミックスの原料微粒子を液中に懸濁させたもの)の開発に取り組みます。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

こちらも特にありません。必要なスキルは教員や大学院生が教えます。

その他

微粒子やコロイドを用いたものづくりに興味のある人、実験・研究好きな人、大歓迎です。十分な成果が得られた際には、ぜひ学会発表の機会も設けていきたいと思います。実験の時間は、皆さんの授業履修状況を鑑みて相談しながら決めていきます。

飯島 志行 准教授

中空顆粒体の新規作製プロセスの構築【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

微粒子を集合させた顆粒体は、食品、製薬、化学・素材、化粧品、農業など多岐にわたる分野で活用されています。特に、中心に空洞のある顆粒体は、内部に機能性素材や薬剤を保持できたり、特異な熱・電気特性を付与できたりするなど、各種材料の高機能化に貢献する素材です。本研究では、このような中空顆粒体を高効率かつ簡便に作製する新しいプロセス(=手法)の提案に挑戦します。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

こちらも特にありません。必要なスキルは教員や大学院生が教えます。

その他

粉体、微粒子からなる素材は、私たちの身の回りにあふれている一方で、それらの”本性”はよくわかっていないことがたくさんあります。そんな微粒子を使った”ものづくり”に興味のある学生さんを募集します。実験の時間は、皆さんの授業履修状況を鑑みて相談しながら決めていきます。十分な成果が得られた際には、ぜひ学会発表の機会も設けていきたいと思います。

伊藤 暁彦 教授

化学気相析出法による人工宝石の合成【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1〜2名

資料

テーマ概要

宝石は、天然に産出する無機結晶であり、その審美性に多くの人が魅了されます。工業用途に適した物性を示すものは、主に液相法により人工宝石 (lab-created gems) がつくられ、硬質材料や機能性材料、光学材料として使われます。本研究テーマでは、我々の得意とする気相法を利用した無機固体結晶の合成に挑戦します。具体的には、原料となる有機金属化合物を気化させ、析出反応により無機結晶を気相成長させます。合成時の温度や圧力、組成といったレシピは自由に制御することができ、それに応じて多彩な無機固体結晶の結晶自形が現れます。また、賦活元素により蛍光発光特性を持たせることもできます。みなさんの挑戦をお待ちしています。

必要スキル

気相合成、相同定、電顕観察スキルは、研究を進めながら習得していきます。いずれの装置も当研究室の所有設備のため、気兼ねなく使用できます。研究と学業との時間配分については、相談に応じます。

その他

自分の手でモノをつくるのが好きな学生、無機固体結晶を眺めるのが好きな学生、光り物が好きな学生、論文執筆に興味がある学生、後期課程進学を検討している学生の参加を期待しています。その他の情報については、研究室Webサイトを参照したり、研究室見学に来てください。

稲垣 怜史 教授

二酸化炭素を吸着する多孔質材料を合成しよう【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1~2名

テーマ概要

分子サイズレベルの細孔をもつ材料は,大気中の様々な分子を選択的に吸着できる機能材料です。

このテーマでは「多孔質材料」を実際に合成することを体験し,その材料が二酸化炭素を吸着する能力を調べます。

二酸化炭素の分子の性質を踏まえて多孔質材料に付与する機能を一緒に考えながら材料設計をしていきます。

履修済みであることが望ましい科目

物質科学、物理化学I、無機化学Ⅰ

必要スキル

化学実験で修得した実験スキル,英文論文を読む英語力

上野 和英 教授

次世代蓄電池に用いる新規イオニクス材料に関する基礎研究【2,3年生用】

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

研究室では高分子などソフトマテリアルを用いた次世代エネルギーデバイス用材料に関連する研究を行っています。ここでは、特に次世代リチウムイオン電池やストレッチャブルバッテリーへの適用へ向けた新規電解質材料およびゲル材料に関する基礎的な検討を行います。

履修済みであることが望ましい科目

物質科学、物理化学I、無機化学Ⅰ

必要スキル

化学実験で修得した実験スキル,英文論文を読む英語力

生方 俊 准教授

界面活性剤で台風・豪雨を弱められるか【1~3年生用】

※複数の教員が指導する共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ubukata-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2 名

テーマ概要

台風が発生し、強大化する源は海水面からの水の蒸発による雲の発生であり、海水面からの水の蒸発を抑えることができれば台風の発生や強大化を抑制できると考えられています。ある種の界面活性剤は、空気の層と水の層の間に自己組織的に厚さ数nm程度の単分子膜を形成しますが、この単分子膜により水の蒸発を抑制できることが知られています。本研究では、海水面に形成する単分子膜で水の蒸発の抑制ができるかについて、実験室に擬似的な海水面を作製して検討を行います。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

英文論文を読む英語力

その他

先輩達の日頃の研究活動の報告や論文報告といった研究室ゼミにも参加できるので、授業では体験できないことが勉強できます。

生方 俊 准教授

有機薄膜の光誘起物質移動による表面微細加工【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ubukata-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2 名

テーマ概要

ある種の有機化合物は光を浴びると分子の構造が変化し、この構造変化は、様々な物性の変化に結びつくことになります。また、一概に光と言っても様々な波長の光があり、これらを時間的・空間的に精密に制御した上で物体に照射することが可能です。本研究室では、光応答性有機薄膜に局所的な露光を施すことにより、物質移動に基づき形成される表面レリーフと呼ばれる表面微細加工の研究を行っています。本研究では、身の回りの様々な光応答性化合物を用いて表面レリーフ形成を目指します。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

英文論文を読む英語力

その他

研究室ゼミでは、先輩達の日頃の研究活動の報告や論文報告にも参加できるので、授業では体験できないことが勉強できます。

大山 俊幸 教授

身近な非可食バイオマスからの熱硬化性樹脂の合成【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://oyama-polym.ynu.ac.jp/

定員

1名

テーマ概要

高校化学でも学んだフェノール樹脂などの「熱硬化性樹脂」は、接着剤、塗料、航空機の機体、集積回路の封止材など、様々な分野で利用されています。しかし、現在の熱硬化性樹脂は石油を原料として合成されているため、天然由来原料への転換が求められています。また、用いる天然由来材料は、食料供給に影響を及ぼさないために非可食である必要があります。このテーマでは、身近に存在する非可食バイオマスから有用成分を取り出し、熱硬化性樹脂の硬化剤を得るための検討を行う予定です。

履修済みであることが望ましい科目

学年に応じた有機化学・高分子化学系の科目を履修していることが望ましいですが、必須ではありません。

必要スキル

特にありません。必要なスキルは教員や学生が教えます。

その他

我々の身の回りに広く存在する「高分子」の研究を行ってみたい、という方はぜひご連絡ください。学業との時間配分については相談に応じます。

大山 俊幸 教授

感光性ポリマーを用いた微細パターンの形成【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://oyama-polym.ynu.ac.jp/

定員

1名

テーマ概要

光を照射した部分の溶解性が変化する「感光性ポリマー」は、光を照射した後に現像を行うことで微細パターンを形成できるため、集積回路や電子基板の作製など、様々な分野で利用されています。このテーマでは、当研究室で開発した新手法を用いてポリマーに感光性を与え、微細パターンを形成する研究を行っていただく予定です。形成したパターンは走査型電子顕微鏡などで観察します。

履修済みであることが望ましい科目

学年に応じた有機化学・高分子化学系の科目を履修していることが望ましいですが、必須ではありません。

必要スキル

特にありません。必要なスキルは教員や学生が教えます。

その他

我々の身の回りに広く存在する「高分子」の研究を行ってみたい、という方はぜひご連絡ください。学業との時間配分については相談に応じます。

川村 出 教授

廃棄物由来セルロースナノファイバーの生成と機能化【1,2年生用】(2025秋の募集は終了しました)

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ikawamura.ynu.ac.jp/

定員

1~2 名

テーマ概要

当研究室では循環型社会に役立つ新素材としてコーヒー粕やホップの蔓(つる)などの食品/農業廃棄物からセルロースナノファイバーを取り出し、その機能化の研究を行っている。本ROUTEプログラムにおいて、研究の流れを体得するとともに、機能性向上に向けたCNF表面修飾や、CNFと物質の相互作用について研究する。

履修済みであることが望ましい科目

物理化学I, 物理化学II

必要スキル

研究への情熱

児嶋 長次郎 教授

蛋白質・核酸をターゲットとした創薬研究【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://nmrlab.ynu.ac.jp/labotop.php

定員

1名

テーマ概要

医薬品や農薬の多くは分子量500以下の低分子有機化合物です。これら低分子化合物は、薬剤開発ターゲットとなる蛋白質や核酸の立体構造に基づき、その機能を制御するように巧妙にデザインされています。

本課題では、蛋白質や核酸の立体構造に基づく低分子化合物のデザインを目指し、試料調製、立体構造解析、蛋白質/核酸・低分子化合物相互作用解析などを行います。また、本課題では、蛋白質/核酸精製技術、立体構造解析技術、低分子化合物設計技術など、創薬や創農薬で必須となる研究基礎技術を身に付けることができます。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

特にありません。

その他

本課題では第3/6ターム等に連続した実験時間を確保することで授業に支障を来たさない形式で研究を進めることができます。

児嶋 長次郎 教授

スーパー酵素の創出【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://nmrlab.ynu.ac.jp/labotop.php

定員

1名

テーマ概要

酵素は産業界で最も重要な生体高分子の一つであり、数百個のアミノ酸が鎖状につながった蛋白質です。

本課題では、天然酵素を上回るスーパー酵素の創出を目指し、試料調製、活性測定、蛋白質・基質相互作用解析などを行います。また、本課題では、蛋白質精製技術、機器分析技術、酵素設計技術など、酵素工学で必須となる研究基礎技術を身に付けることができます。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

特にありません。

その他

本課題では第3/6ターム等に連続した実験時間を確保することで授業に支障を来たさない形式で研究を進めることができます。

児嶋 長次郎 教授

量子力学に基づく新規NMR技術の開発【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://nmrlab.ynu.ac.jp/labotop.php

定員

1名

テーマ概要

NMRは構造解析など化学分野で最も重要な分析技術の一つです。NMRを深く理解するには量子力学・数学・コンピュータの知識が必須ですが、その技術的・理論的な困難さから、大多数のNMRユーザーは表層的な理解・利用に留まっています。一方、NMRを使いこなすには化学のセンスが必須であり、その観点からは、NMR技術開発には化学を学んでいる量子力学・数学・コンピュータに強い人材が最適かつ必須と言えます。

本課題では、NMRを深く学び、新規NMR技術の開発を行います。最初に基礎的なNMR技術と量子力学・数学・コンピュータの基礎知識の習得・強化を、次に世界最先端のNMR技術と専門知識の習得を達成し、最終的に新規NMR技術の開発を目指します。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

特にありません。

その他

量子力学・物理学・物理化学に興味がある人はぜひ連絡してください。一緒に勉強しましょう。

五東 弘昭 准教授

化学をデータで解き明かす:機械学習で未来の物質を探そう【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://poclab-web.github.io/homepage/

定員

1~2 名

テーマ概要

近年、化学分野では実験に加えて、データを用いた物性予測が重要視されています。特に、機械学習を用いることで、未知の化合物の溶解度・沸点・屈折率・生理活性などを、既存データから高精度に予測することが可能になってきました。本テーマでは、Pythonを使った機械学習モデルの構築を通して、化合物の物性をデータから予測するプロセスを体験します。

具体的には、オープンデータベース(例:PubChem, MoleculeNet)に登録されている化合物とその物性データをもとに、化学構造(SMILES)から分子記述子を生成し、回帰モデルや分類モデルを用いて物性を予測します。さらに、予測モデルの性能評価や特徴量重要度の解析を行い、「どのような構造特徴が物性に影響しているか」を考察します。

プログラミング初心者でも取り組めるよう、段階的に進めます。最終的には、自分で選んだ物性(例:溶解度、沸点、logPなど)を対象に、オリジナルの予測モデルを開発することを目指します。

履修済みであることが望ましい科目

データサイエンス実践基礎, AI実践基礎, 物理有機化学が関係科目です。

必要スキル

研究の方法については、教員・学生が丁寧に教えるので、特にありません。

その他

他の有名大学などではpythonやデータサイエンスを全学部教養で学んでいるところもあります。

以下は、プログラミングの初学者を対象にPythonを用いたプログラミングを演習方式で学ぶもので、京都大学学術情報リポジトリ(KURENAI)で公開されているものです。

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/245698/1/Version2020_02_13_01.pdf

五東 弘昭 准教授

化学と情報をつなぐ:分子計算アプリ【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://poclab-web.github.io/homepage/

定員

1名

テーマ概要

近年、分子の構造や性質をコンピュータで予測・解析する「計算化学」が、材料開発や創薬の分野で急速に普及しています。特に、量子化学計算ソフトウェアや機械学習を活用した予測技術は、研究者だけでなく学生や企業の間でも利用が広がりつつあります。本テーマでは、これらの手法を身近に体験できるようにするため、分子構造を入力すると自動的に計算を実行し、結果を可視化するWebアプリを作成します。

使用するツールは、Pythonをベースにしたオープンソースライブラリ(例:RDKit, PySCF, Streamlit)です。これらを組み合わせ、分子のエネルギー計算・構造最適化・溶解度予測などの基本機能を持つアプリを設計・開発します。最終的には、自分の興味に応じて「光吸収スペクトルを予測するアプリ」や「反応の活性を推定するアプリ」など、オリジナルの研究補助ツールへ発展させることも可能です。

プログラミングや化学計算に初めて触れる学生でも取り組めるよう、少しずつ機能を追加しながらアプリを完成させていきます。

“化学 × 情報の世界に触れ、自分の手で研究を支えるツールを生み出すことに挑戦してみませんか。

履修済みであることが望ましい科目

データサイエンス実践基礎, AI実践基礎, 物理有機化学が関係科目です。

必要スキル

研究の方法については、教員・学生が丁寧に教えるので、特にありません。

その他

Streamlit は、Pythonだけで研究用の小さなWebアプリを素早く作れるフレームワークです。フロントエンド(HTML/CSS/JS)の知識がなくても、計算の入力 → 実行 → 可視化 → 共有まで一気通貫に作れます。

多々見 純一 教授

セラミックスの常温緻密化【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

セラミックスは、通常原料粉体を成形したものを、千数百度の高温で焼成して作製します。もし、できるだけ低温で、究極的には常温で緻密化を図ることができれば、高温焼成時に排出される二酸化炭素を低減することができ、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できます。本テーマでは、化学反応を利用して、セラミックスの優れた機能はそのままに、緻密化させることを試みます。化学の力を利用して社会課題に挑戦しましょう。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。気軽にどうぞ。

必要スキル

実験や研究の方法については、教員・学生が丁寧に教えるので、特にありません。

その他

セラミックスに興味がある人、これまでにない材料を開発してみようという意欲のある人、実社会で課題になっていることの解決に携わりたい人、世界初のことを是非やってみたい人、大歓迎です。成果はぜひ学会などでの発表もしていきましょう。実験の時間については、皆さん授業などで忙しいと思うので、相談に乗ります。

多々見 純一 教授

全固体電池のメソスケール力学特性評価【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

全固体電池は安全な次世代電池として研究開発が進んでいますが、その電気的特性を向上させることはもちろんのこと、近年ではその機械的信頼性も重要となっています。しかし、実部材、かつ、その内部の強度などの力学特性を評価することは難しく、その情報はこれまで得られていませんでした。このテーマでは、実際の全固体電池を対象として、我々の研究室で精力的に研究を進めているマイクロカンチレバー法を用いて、全固体電池中の活物質や固体電解質の微構造と同じマイクロメートルスケール(髪の毛の50分の1位、メソスケール)の力学特性を実測し、全固体電池の機械的信頼性向上に資する材料およびプロセス設計手法を解明していきます。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。気軽にどうぞ。

必要スキル

実験や研究の方法については、教員・学生が丁寧に教えるので、特にありません。

その他

セラミックスに興味がある人、これまでにない材料を開発してみようという意欲のある人、実社会で課題になっていることの解決に携わりたい人、世界初のことを是非やってみたい人、大歓迎です。成果はぜひ学会などでの発表もしていきましょう。実験の時間については、皆さん授業などで忙しいと思うので、相談に乗ります。

多々良 涼一 准教授

ナトリウムイオン電池の研究【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名

テーマ概要

リチウムイオン電池に続く低コスト電池として、ナトリウムイオン電池の実用化が始まっています(ニュースサイトで検索してみると、沢山の記事が出てくると思います)。このナトリウムイオン電池に関する基礎研究(電極材料の合成や電解質の基礎物性測定、ボタン電池の自作など)に触れて頂きます。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません。

必要スキル

特にありません。

獨古 薫 教授

イオン液体を用いた次世代電池の基礎研究【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1~2名

テーマ概要

次世代蓄電池や燃料電池に関連する研究を行う。特に新規電解液の開発し、電解液中におけるイオン伝導メカニズムや電池内部における電気化学反応を解析する。

履修済みであることが望ましい科目

物理化学I、物理化学I I、化学熱力学B、電気化学B

必要スキル

特に必要ないが、Excel, Wordなどは使用できること。

その他

次世代蓄電池や燃料電池の研究開発に興味がある学生を歓迎する。研究内容の詳細については、渡邉・獨古・上野研究室のホームページを参照。

松本 真哉 教授

総合的な探求の時間で”化学”の魅力向上を図る教材や課題の検討【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://er-web.ynu.ac.jp/html/MATSUMOTO_Shinya/ja.html

定員

1~2名

テーマ概要

令和4年度から、高等学校の必修の教科として、総合的な探究の時間が本格的に開始されます。化学は、私たちの生活になくてはならない存在ですが、教科としては、やや異なる印象を持たれる場合があると感じています。総合的な探究の時間では、化学に関する課題であっても、様々な観点から課題意識を持つことが可能です。そこで本課題では、高校1年生を対象に、化学の教科としての魅力を向上できる探究課題に関わる教材などの検討を進めたいと考えています。

履修済みであることが望ましい科目

特にありません

必要スキル

特にありません。

その他

課題の検討を教育委員会や高校と進める可能性がありますので、教員免許の取得を考えている方にとってはメリットのある課題と考えています。また、具体的な結果がでれば学会発表を進める予定です。

本倉 健 教授

触媒で廃棄物の出ない反応を実現しよう【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1~2名

テーマ概要

研究室では新しい触媒を使って、有害な副生成物の出ない合成反応の実現を目指しています。ここでは、不活性なC-H結合の切断が可能な触媒を開発し、目的生成物の直接合成を試みます。工業化されているフリーデル-クラフツアルキル化反応や鈴木-宮浦カップリング反応では、目的生成物と同じ物質量の副生成物が排出されます。新しい触媒を開発し、副生成物のほとんど出ない反応に挑戦しましょう。

履修済みであることが望ましい科目

物理化学、有機化学、分析化学の基礎的な知識を使います。

必要スキル

特になし

その他

化学反応に興味がある、反応機構を調べたい、触媒を作ってみたい方を歓迎します。

藪内 直明 教授

次世代ナトリウムイオン蓄電池用材料開発【2,3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.yabuuchi-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2 名

テーマ概要

近年、電気自動車の販売台数が急激に増加しています。ですが、今後、さらに販売台数が増えるとニッケル資源が枯渇すると言われています。また、リチウム資源の値上がりも続いています。本テーマではこのようなリチウム・ニッケルといった元素を利用せずに、ナトリウムやチタンといった汎用元素を用いた電極材料を用いた高性能蓄電池の実現を目指した研究を行います。これらの蓄電池は将来的には電気自動車だけではなく、自然エネルギーを蓄えるといった用途にも活用できると期待されています。

履修済みであることが望ましい科目

無機化学 I , 無機化学 II, 電気化学 (必須ではりません)

必要スキル

結晶学の基礎知識 (配属されてからの習得で十分です)

その他

蓄電池、材料化学、国内外の企業と共同研究に興味がある人、将来、国際的に活躍したいと考えている人は大歓迎です。

山口 佳隆 教授

マイクロ波加熱による金触媒の調製とその活用に関する研究【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://er-web.ynu.ac.jp/html/YAMAGUCHI_Yoshitaka/ja.html

定員

1~2名

テーマ概要

金は金属の中で唯一、大気中の酸素で錆びないほど化学的に安定なため、触媒としての利用は不可能だと考えられていました。ところが約40年前、ナノメートルサイズにすることで、化学反応を促進する触媒となることが発見されました。しかし金は、よく触媒として用いられる白金などと比べて融点が低く、粒子同士が凝集しやすい性質があり、より小さな粒子径をもつ触媒の調製が課題です。

本研究では、金触媒の調製過程で必要な加熱に、マイクロ波を用いることで粒子サイズを制御し、新たな触媒反応の開発を目指しています。

履修済みであることが望ましい科目

無機化学や有機化学、化学実験など (必須ではありません)

必要スキル

特にありません。必要なスキルは教員や学生が教えます。

その他

身近な金属の「触媒」としての新しい働きを引き出す研究を行ってみたい、という方はぜひご連絡ください。実験の時間については相談しながら決めていきます。

教育プログラム

化学応用教育プログラム

化学の基本知識を応用し、物理を活用して、高度な化学反応プロセスや先端材料、新エネルギー材料の開発、実践的な安全管理や環境創出といった未来社会への課題解決に貢献できる技術者・研究者を育成します。

How to join

参加資格

化学・生命系学科の1年生(秋学期)

化学応用EPの2年生または3年生

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト閲覧

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、Projet Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(締切:随時)

- 【一度の募集期間に,学生が申し込めるプロジェクトはひとつだけです】 参加を希望するプロジェクトを絞り込んだうえで、そのプロジェクトを担当する教員に参加申込みのメールを送ります。学年、学籍番号、氏名を明記してください。

- ③面接

- プロジェクトへの参加者は、原則として教員との面接などを経て決定します。

- ④決定

- 参加が決定した学生は、担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。

- ⑥成果報告会(各学期末を予定)

- 各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、プロジェクトを通して得られた成果を発表します(プレゼンテーション形式)。

Project list

伊里 友一朗 准教授

固体推進剤組成物の分解・燃焼の動力学メカニズムを定式化せよ【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://energysafetylab.ynu.ac.jp/

定員

1~2名程度

テーマ概要

過塩素酸アンモニウムを酸化剤とした組成物はH3ロケットの固体ロケット推進剤や花火の原料等に利用されています。過塩素酸アンモニウムの燃焼研究は古典的なテーマであると同時に、燃焼時に発生する煙の低減や発光/発色制御など、まだまだ多くの課題が残されています。本プロジェクトでは、このような課題解決に向けた基礎的検討/導入として、過塩素酸アンモニウムを酸化剤とした組成物の反応動力学モデルや反応メカニズムについて、熱分析を中心とした機器分析技術で解析することに挑戦します。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

研究を通じて、熱分析や各種計測技術の基礎も学んでいただきます。

その他

教員や研究室の学生(先輩)とよくコミュニケーションしながら研究を進めていただきます。

伊里 友一朗 准教授

ヒドロキシルアミン水溶液の分解・爆発メカニズムを理論的に解析せよ【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://energysafetylab.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

テーマ概要

反応性が高い化学物質の反応機構を詳細に理解しておくことは、化学物質全般の安全制御においても重要である。ヒドロキシルアミンは半導体の洗浄液として広く利用されているが爆発性も有しており、過去にヒドロキシルアミンを取り扱う過程で事故が発生している。本プロジェクトでは、量子化学計算を駆使して、ヒドロキシルアミン水溶液の分解機構を特定し、ヒドロキシルアミンの分解・爆発過程をシミュレーションすることに挑戦する。(注:理論検討だけなので、危険性はないです。)

履修済みであることが望ましい科目

特にないが、物理化学I, IIを履修していることが望ましい。

必要スキル

研究を通じて、量子化学計算の基礎も学んでいただきます。

その他

教員や研究室の学生(先輩)とよくコミュニケーションしながら研究を進めていただきます。

伊里 友一朗 准教授

機械学習を用いて燃焼上限界を決定する化学的因子を特定せよ【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://energysafetylab.ynu.ac.jp/

定員

1名

テーマ概要

燃焼限界(爆発・燃焼が起こる可燃性気体の濃度範囲)は、水素などの可燃性気体の取り扱いにおいて必須の安全データである。現在、炭化水素系ガスの燃焼下限界は精度よく予測する経験則があるが、上限界については改善の余地がある。本プロジェクトでは、機械学習等を活用し、炭化水素系気体もしくは蒸気の燃焼上限界を予測するモデル構築を行うと共に、燃焼上限界を決定する化学的因子について考察する。(注:実験は行いません。)

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

その他

教員や研究室の学生(先輩)とよくコミュニケーションしながら研究を進めていただきます。

岡崎 慎司 教授

鉄の不動態被膜構造に関する基礎研究【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1名程度

テーマ概要

鉄表面に形成される不動態皮膜の構造はその耐食性と密接に関係するので古くから非常に多くの研究が行われているが、未だ解明されていない部分も多い。本プログラムでは、ホウ酸塩緩衝液中で形成した不動態皮膜構造を様々な電気化学的な計測法で調べ、皮膜構造の解明にチャレンジする。

履修済みであることが望ましい科目

化学熱力学・電気化学・材料科学など無機化学及び物理化学系専門科目(ただし、必須ではありません。)

必要スキル

スキルではありませんが、電気回路についても興味のある人

その他

実験データの再現性などを上げるための工夫を考えるなど根気が必要です。

笠井 尚哉 教授

機械学習を用いた材料損傷自動評価システム【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.kasailab.ynu.ac.jp/index.html

定員

1~2名程度

テーマ概要

化学プラントに代表される産業インフラは高経年化しており、疲労や腐食などの材料損傷が生じています。そこで当研究室では、超音波や電磁気現象などの物理現象や化学現象を用いて疲労や腐食などの材料損傷を精度良く検出、評価することができる先進的モニタリング技術の開発を行っています。

実際の測定結果から材料損傷を精度良く評価することが難しい場合も多く、そこで、近年進歩が著しい機械学習手法を用いて自動で材料損傷を検出・評価するシステムを開発します。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

研究を通じて、プログラムの作成、計測技術の基礎も学んでいただきます。

その他

教員や研究室の学生(先輩)とよくコミュニケーションしながら研究を進めていただきます。

黒田 義之 教授

水素社会実現を目指す水電解電極の研究【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1~2名程度

テーマ概要

今地球では温暖化やエネルギー資源の枯渇が大きな問題となっており、自然エネルギーから水電解によってクリーンなエネルギー源である水素を製造することで、水素社会の実現が期待されています。水素を私たちの生活の基幹エネルギーとして利用するためには、水電解の効率向上、低コスト化、寿命・信頼性向上と多くの課題を解決していく必要があります。中でも、電極は水電解装置の心臓部とも言える部材です。このテーマでは、新しい電極材料の合成(無機化学・有機化学)、電極材料の評価(物理化学・電気化学・分析化学)、実用的電極の検討(化学工学・エネルギー工学)といった観点から興味のある項目を選び、次世代水電解のための電極材料開発の研究を行います。

履修済みであることが望ましい科目

特になし(必要な知識は教員や大学院生が都度お教えします)

必要スキル

受講者の興味に沿ってテーマの詳細を検討します。

必要なスキルは研究を通じて学ぶことができます。

その他

光島教授と合同の大所帯の研究室で、様々なサポートが受けられます。

研究テーマ決定後は、主に大学院生に教えて貰いながら実験に取り組みます。

実験の分量やペースは受講者の希望に応じて調整します。

髙垣 敦 教授

固体触媒を使った糖類の化学変換反応【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://sites.google.com/view/takagakilab/

定員

1名

テーマ概要

プラスチックは現在石油から製造されていますが、これからは再生可能資源を原料とする必要があり、植物等の生物資源であるバイオマスの有効利用が注目されています。糖類を化学変換することで界面活性剤やプラスチックの原料が合成できます。本プロジェクトでは、その化学反応を促進する”緑の粉末”を合成し、反応活性や反応物の選択性の向上を目指します。ここで言う”緑の粉末”とは、特殊な構造を有した無機の金属酸化物のことで、固体酸触媒のひとつです。実際に触媒を合成し、バイオマス変換反応を行います。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

その他

触媒を使った化学反応の魅力について体験したい方を歓迎します。気になる方はご連絡ください。

髙垣 敦 教授

メカノケミカル反応によるプラスチックの解重合【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://sites.google.com/view/takagakilab/

定員

1名

テーマ概要

プラスチックの再利用の有効な方法としてモノマーまで解重合し、再合成するケミカルリサイクルが注目されています。我々は、プラスチックと固体粉末(触媒)を混合し、ボールを加えて高速回転するだけで、PETが簡単に解重合することを見つけました。メカノケミカル反応とは、機械的な力が化学反応に用いられる反応をいいます。本プロジェクトでは、PETなどポリエステルのモノマー化を促進する反応システムの開発を行います。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

特になし

その他

触媒を使った化学反応の魅力について体験したい方を歓迎します。気になる方はご連絡ください。

高橋 宏治 教授

3Dプリンタで作製した構造材料の強度特性評価【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ktakahashi.ynu.ac.jp/

定員

1~2名程度

テーマ概要

近年,3Dプリンタを用いて,複雑な形状の金属やセラミックス製の部材を造形できるようになってきました.しかし,造形時に生じる欠陥の影響により,従来の製法でつくられた部材に比べて,強度が低いという問題があります.この課題では,3Dプリンタで造形した材料の組織観察,残留応力測定,疲労試験を行い,材料開発と評価の手法を体験します.

履修済みであることが望ましい科目

材料科学

必要スキル

材料工学への興味があれば十分です。

その他

興味が有りましたらお気軽にご連絡ください

新田見 匡 准教授

複合微生物系の微生物群集解析,バクテリオファージの探索・創生【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://nittami-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2名程度

テーマ概要

自然環境や人工環境には様々な生物システムがあります。私たちの研究室では生物化学工学を基盤として生物システムの機能の改善を目指した研究を行っています。研究対象とする生物システムは多種多様な微生物で構成されるシステム(複合微生物系)です。システムの機能を左右する原因微生物を特定し、それらをウイルス(バクテリオファージ)により特異的に制御する方法の開発に取り組んでいます。

履修済みであることが望ましい科目

特になし(実験に必要な知識や技術については指導します)

必要スキル

溶液の調製、マイクロピペットの取り扱い、など。

その他

微生物の実験に興味がある方を歓迎します。

三宅 祐一 教授

PFAS等の国際条約で規制された化学物質の環境汚染実態とヒト健康リスクに関する研究【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://chemrisk.ynu.ac.jp/index.html

定員

1~2名程度

テーマ概要

近年、ストックホルム条約で製造・使用が禁止されている残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)による環境汚染が世界的な問題になっています。本テーマでは、POPsに指定されている物質であるフッ素系界面活性剤(Per- and Polyfluoroalkyl Substances:PFAS)や臭素系・リン系難燃剤などについて、大気(室内)・水・生物・食物、身近な製品などの汚染実態調査を行います。進捗状況次第で、統計解析やシミュレーション解析を組み合わせることで化学物質の環境動態解明や発生源解明に関する研究も行います。これら化学物質の汚染実態や環境動態研究の結果から、ヒトへの主要な曝露経路や曝露量を評価し、ヒト健康に関する化学物質リスクの定量的な評価を最終目的にしています。

履修済みであることが望ましい科目

特になし

必要スキル

研究を通じて、環境分析技術とリスク評価の基礎を学んでいただきます。

その他

環境汚染物質や身近な化学物質のヒト健康リスクに興味がある方、実際の汚染調査方法に興味がある方を歓迎します。研究が順調に進捗すれば、学会での発表、論文執筆も十分可能です。

室町 実大 准教授

ハイドレートの物理化学および熱力学的性質の謎に挑戦しよう【1~3年生用】

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://muromachi-lab.ynu.ac.jp/

定員

1~2名程度

テーマ概要

ハイドレート(正確にはクラスレートハイドレート)は水とガスやイオンが織り成す美しい結晶固体です。古くはハンフリーデイビー(ファラデーの師)やファラデー、ルシャトリエ、ポーリングなど名だたる研究者によって、水が作る不思議な形態の一つとして研究されてきました。最近ではメタンハイドレートやCO2ハイドレートなどが有名で、天然ガス資源やCCS技術として期待されています。イオンを入れるとセミクラスレートハイドレートと呼ばれる物質になり、イオンの種類によって色々な物性を示します。このように豊富な種類や物性を持つハイドレートですが、なぜ入るものの種類によって性質が変わるのか、まだまだ分かっていないことがたくさんあります。

このRouteプロジェクトでは、ハイドレートの物性について実験を行うとともに、文献データを調査・整理して、物理化学的、熱力学的に検討、考察することで、この物質の持つ数多くの謎の解明を目指します。

履修済みであることが望ましい科目

学科、EPの講義をしっかりと履修しておいてもらえれば大丈夫です。

必要スキル

研究を通じて関連する熱力学モデルとPythonやFortranなどのプログラミングの基礎、結晶構造解析等を学んでもらいます。必要に応じて先輩と一緒に実験も実施します。

その他

研究室メンバーの一員として教員や先輩とよくコミュニケーションし、ミーティングやイベントにもできる限り参加してもらいます。化工・安工棟学生居室の専用デスクも使えます。成果がまとまれば学会発表や論文発表をする機会が得られるかもしれません。一緒に頑張りましょう!

教育プログラム

バイオ教育プログラム

生物学、化学、物理学を基礎とする現代生物学の方法を通して生命を理解し、その成果を食料問題や生命・医療などの地球規模の緊急課題の解決に応用できる技術者・研究者を育成します。

How to join

参加資格

バイオEP1年生から3年生

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①応募研究室の選択

- ROUTEバイオEPウェブサイト(当サイト)および各研究室のホームページを閲覧し、興味のある研究室を選びます。ROUTEプロジェクトでより具体的にどのような研究を実施するのかは担当教員に直接メールなどで質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(随時)

- 事前に、応募する研究室の教員に、参加の可否についてメール等で問合せて下さい。受入れ可能の場合は、問合せフォーム(オーガナイズ教員へ送信されます)に、氏名、学年、学籍番号、応募先研究室、受入れ確認の有無、を記入して送信して下さい。

- ③オーガナイズ教員との面接

- 受入れ教員との打合せ内容や、研究への意気込みなどをオーガナイズ教員が面接にて確認します。

- ④選抜結果発表

- 面接などをもとに参加可否を決定し、メールにて通知します。採用が決定した学生は,担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください。具体的なスケジュールは選抜結果の発表と同時に発表します。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに研究プロジェクトに従事します。

- ⑥成果報告会(各学期末を予定)

- 年度末(3月)に理工学部全体のROUTEに参加した学生を集めて、成果を発表します(ポスター形式、賞あり)。

Project list

飯島 一智 准教授

関節の再生医療, 薬物送達システムの研究, アレルギー・刺激性試験法の開発, がん悪性化メカニズムの解析

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1~2名

テーマ概要

根本的な治療法のない重篤な疾患に対する新たな治療法として再生医療が注目を集めています。再生医療の実現にはiPS細胞などの幹細胞技術とともに、細胞の機能を高め、組織を形作るための細胞足場材料の開発が必要不可欠です。私たちは多糖やペプチドなどの生体高分子や合成高分子、無機物を複合化させた細胞足場材料のを開発を通して、組織、臓器の再生を目指しています。

中でも、超高齢社会を迎えた我が国で大きな課題となっている軟骨疾患や骨疾患、造血・血管疾患を対象とした技術開発を中心に行っています。

ヒトの組織、臓器を生体外で再構築することができる細胞足場に関する技術は、再生医療だけでなく、薬物探索や安全性評価にも応用可能です。

栗原 靖之 教授

生殖細胞のエネルギー代謝, モノクローナル抗体作製技術開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1~2名

テーマ概要

ミトコンドリアは生命活動を支えるエネルギーATPを生み出す細胞内小器官ですが、近年、老化や免疫を始め、細胞の恒常性維持、細胞死、細胞や生体内の老廃物の除去など幅広い生命活動を統御すると考えられています。また、ミトコンドリアの機能破綻はがんやアルツハイマー病などの神経変性症、自己免疫疾患、糖尿病などあらゆる病気の原因の一つに挙げられます。

私は、ミトコンドリアの電子伝達系に注目して、そのタンパク質の機能を解明することで、健康状態や病気の診断を目指して研究しています。

鈴木 敦 准教授

疾患モデルマウスを用いた腫瘍発症の原因解明, 不妊症の原因解明

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

2名

テーマ概要

日本のような先進国では、少子化が大きな社会問題です。特に、子供が欲しくても出来ない不妊症は増加傾向にあり、これを解決することは、健全で安定な社会構成を保証する上で大切なことです。そのために「如何に生殖細胞は発生し、分化し、機能するか」という基本的な問いかけにきちんと答え、その知識を応用して医学的な展開をする必要があります。私たちはこの観点から、マウスを動物モデルとして生殖細胞の発生と分化のメカニズムを分子レベルから個体レベルに至る幅広い手法で教育研究しています。

生殖系や神経系などの高次生命現象に関わる細胞も他の細胞と同様に遺伝子の制御を受けて機能を持つようになります。しかし、生殖細胞などの遺伝子発現はゲノムDNAの転写制御だけでなく、転写後のmRNAを巧みに調節することがとても大切なことがわかってきました。そこで、私たちは生殖細胞の発生や分化に重要な働きを持つmRNAを制御するタンパク質の機能を解析し、不妊症などの医学領域に貢献したいと考えています。さらに、この成果は生殖細胞のみならずガンや神経系の疾患などの病因の解明にも応用が可能です。

鈴木 市郎 特別研究教員

ビッグデータを用いた微生物生態系の可視化, 微生物生態系を用いた地下水等の浄化, 微生物生態系を用いた水素生産

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.bio.ynu.ac.jp/staff/isuzuki/

定員

1~2名

テーマ概要

様々な微生物が相互作用を持ちつつ物質生産や環境浄化などを行う、「微生物複合系」による伝統的醗酵食品生産や水処理、環境浄化などのバイオプロセスを研究しています。このような微生物複合系には純粋培養が困難な微生物が含まれることが少なくないため、次世代シーケンスによるマイクロバイオーム解析など培養技術に依存しない解析方法を用いて研究を進めています。現在進めている主な研究テーマは、次のとおりです。

【鉄やマンガンを含む地下水の微生物複合系を用いた上水処理】

【伝統的発酵食品の生産プロセスにおける微生物複合系の動態解析】

【難分解性物質による地下水汚染の微生物複合系による浄化】

その他

研究の詳細は、研究室Webをご覧下さい。

武田 穣 准教授

非光合成型二酸化炭素除去技術, セルロース派生新素材開発, 生物学的微細造形

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1~2名

テーマ概要

【細胞の外側はどんな構造か?どう創られるのか?表層をデザインすることはできるのか?そして、壊すことはできるのか?】

細胞の外側に糸状の鞘と呼ばれる構造体をつくり、その中で生活している微生物がいます。また、このような構造体を分解できる細菌がいます。こうした微生物を扱い、生化学、分子生物学、生物化学工学などの手法を駆使してそのメカニズムの解明にチャレンジしています。細胞の外側や表層の構造形成を制御できるようになると、新しい感染症対策、発酵法、廃水処理施設管理手法を開発することが可能となるのです。

福田 淳二 教授

毛髪の再生医療, Organs on a chipの研究, iPS細胞を用いた発生毒性試験

※複数の教員が指導する共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

2名

テーマ概要

再生医療やティッシュ・エンジニアリング、医療診断などに利用できるデバイスを、微細加工、表面化学修飾、細胞組織培養技術などを利用して作製する研究を行っています。特に、電気化学的な反応を利用した血管網を有する肝臓や骨の組織の作製方法の確立、オンチップ細胞培養、微生物燃料電池の研究などをおこなっています。

その他

再生医療分野に興味のある人,医学部などの外部との共同研究に興味がある人,サイエンス・インカレでの受賞、国際学会発表や留学を目指す人は大歓迎です。

尾形 信一 准教授

遺伝子工学、分子細胞生物学、植物工場、植物保護、環境負荷低減、物質生産、創薬

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1~2名

テーマ概要

私たちの生活は植物の持つ様々な機能に支えられています。また、植物は究極の低環境負荷な物質生産の場でもあり、遺伝子工学を駆使した有用物質生産への有効活用などに期待が持たれています。一方、「環境と植物を守る」という観点からはヒトと環境に優しい植物保護方法の開発が望まれています。当研究室では以下のテーマを中心とした研究・教育に取り組んいます。(1)高効率多重遺伝子発現と翻訳制御:「植物工場」において有用物質の生産を行わせる場合には、多くの遺伝子を効率よく発現させる必要があります。私たちはその様な場面で使用可能な高性能介在配列の創出に成功しています。さらに、そのシステムを使って、高付加価値なタンパク質を生産させることを目的とした産業応用を指向しています。(2)低環境負荷植物保護技術:当研究室で独自に開発した病害応答遺伝子の働きを可視化する手法を用いて、殺菌剤などを用いずに、植物の病害抵抗性を向上させる新機能遺伝子の探索や、新規な有用物質の探索に関する研究等を行っています。また、環境ストレス応答と密接に関係するDNA組換え因子の研究を進め、DNA傷害を特異的に検出可能な環境バイオセンサーの開発などに成功しています。

平塚 和之 教授

遺伝子工学、分子細胞生物学、植物工場、植物保護、環境負荷低減、物質生産、創薬

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

1~2名

テーマ概要

私たちの生活は植物の持つ様々な機能に支えられています。また、植物は究極の低環境負荷な物質生産の場でもあり、遺伝子工学を駆使した有用物質生産への有効活用などに期待が持たれています。一方、「環境と植物を守る」という観点からはヒトと環境に優しい植物保護方法の開発が望まれています。当研究室では以下のテーマを中心とした研究・教育に取り組んいます。(1)高効率多重遺伝子発現と翻訳制御:「植物工場」において有用物質の生産を行わせる場合には、多くの遺伝子を効率よく発現させる必要があります。私たちはその様な場面で使用可能な高性能介在配列の創出に成功しています。さらに、そのシステムを使って、高付加価値なタンパク質を生産させることを目的とした産業応用を指向しています。(2)低環境負荷植物保護技術:当研究室で独自に開発した病害応答遺伝子の働きを可視化する手法を用いて、殺菌剤などを用いずに、植物の病害抵抗性を向上させる新機能遺伝子の探索や、新規な有用物質の探索に関する研究等を行っています。また、環境ストレス応答と密接に関係するDNA組換え因子の研究を進め、DNA傷害を特異的に検出可能な環境バイオセンサーの開発などに成功しています。

教育プログラム

数理科学教育プログラム

現代数学をベースに諸科学の基礎となる数理的原理や構造を理解し、数理科学を体系的に学ぶとともに、情報科学における基礎理論や数理物理学、コンピュータグラフィックス、コンピュータシミレーション、画像・音声情報処理などへの応用や情報メディアの活用について広く学びます。そして、現代数学の手法を修得し、人間の認知の仕組みを踏まえた上で諸問題における根本的な原理に目を向け、論理的判断力と数理的処理を的確に行える人材を養成します。

How to join

参加資格

数理科学EPの2年生,および,2年次にROUTEプログラムに参加した数理科学EPの3年生

申込方法〜プロジェクト参加終了まで [2025年度版]

- ①研究テーマの閲覧

- 数理科学EPの教員紹介 http://www.ms.ynu.ac.jp/list1.html を参照し,興味のあるテーマを探します.質問がある場合,取りまとめ教員(竹居)にメールで連絡して下さい.

- ②申込み(〆切:2025年4月11日(金))

- 関心のあるテーマを絞り込んだ上で,取りまとめ教員(竹居)宛にメールで参加申込みをします.(メールアドレスは大学のものを使用してください.)関心のあるテーマを絞り込んだ上で,取りまとめ教員(竹居)宛にメールで参加申込みをします.(メールアドレスは大学のものを使用してください.)

- ③相談・調整

- プロジェクトへの参加可否は,取りまとめ教員・受け入れ希望教員との相談・調整などを経て決定します.具体的な相談日時などは,取りまとめ教員(竹居)とメールなどで相談して決めます.

- ④選抜結果発表(2025年4月下旬)

- 選抜結果をメールで連絡します.採用が決定した学生は,担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください.

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員のゼミに参加し,担当教員・学部生・大学院生の助言のもと,研究を進めます.

- ⑥成果報告会(2026年3月末の予定)

- 本年度のゼミで得られた知識や成果をとりまとめたポスターを作成し発表します.

Project list

竹居 正登 教授 (取りまとめ教員)

数理科学の思考法を身につけよう

※複数の教員が指導する共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

定員

若干名

テーマ概要

数理科学EPの教員の研究分野から興味のあるトピックを選び,ゼミに参加して数理科学の思考法に早い時期から触れることのできるプロジェクトです.主体的に学びを進めることが求められ,ゼミで得られた知識や成果をまとめたポスターを自力で作成し発表することが目標となります.

教育プログラム

物理工学教育プログラム

物理工学は物理を学び、人類の夢を実現する新しい技術を創り出すことを目指す学問分野です。物理学の基礎となる力学や電磁気学に加え、量子力学や統計力学などを体系的に学びます。高学年では、宇宙・素粒子・物性論・量子情報科学などに関する新たな学問体系を目指した理学系科目と、ナノ科学・フォトニクスや画像・音声情報処理や極限計測などにつながる工学系科目を選択できます。講義・演習・実験を通じて、物理学的観点から科学・技術を理解し、新たな理工学を創出する人材を養成します。

How to join

参加資格

原則として、物理工学EP1,2,3年生

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ①プロジェクト閲覧

- ROUTEウェブサイトを閲覧し、HPのProject Listから興味のあるプロジェクトを選択します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、プロジェクトの内容に質問がある場合は、そのプロジェクトの担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(随時)

- 【一度の募集期間に,学生の皆さんが行うプロジェクトはひとつだけです】

参加を希望するプロジェクトの担当教員に直接申し込んでください。連絡の際は、ROUTEとりまとめ担当教員(馬場基彰: bamba-motoaki-pc※ynu.ac.jp:※を@に変換してください)もCCに入れるようにお願いします。なおROUTE参加人数の把握のため、継続される場合もROUTEとりまとめ担当教員に連絡するようにしてください。

- ③面接

- 対応可能な場合はテーマを担当する教員と面談し、実際の取り組む内容について相談します。複数人が同じテーマに応募した場合は、担当の教員と面接を行い、必要に応じて選抜します。不可となった場合は、他のテーマへの参加なども含めて検討してください。

- ④プロジェクトスタート(随時~3月末日)

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに、研究プロジェクトに従事します。学期中のみならず冬休み・春休み中などにも取り組むことができますので、研究に取り組めるだけの十分な時間を確保しておいてください。可能な限り、毎週1回以上は研究室で研究を行うなど、定期的に研究に取り組めるように計画してください。

- ⑤研究予算

- 参加者は、公募型の研究費であるROUTE-plusに応募することが可能です。消耗品、旅費などの関連の研究に使用可能な予算となる予定です。詳細は決定し次第ROUTEホームページに掲載されます。

- ⑥成果報告

- 参加者は、記録のために、プロジェクト終了時にA4一枚程度の報告書を提出していただきます。(様式任意、発表ポスターでもよい。)参加者は、それ以降4年生になる前までの間、他EPと合同で開催されるROUTE発表会にて発表を行うことができます。3月末に開催される予定で、複数回参加も可能です。

Project list

赤松 大輔 准教授

レーザーによる超精密制御・計測に関する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

CDやDVDなどにも使われるぐらい身近にあるレーザーですが、最先端科学においても主力として様々な場面で使われています。最近でいえば重力波の観測には超精密に制御されたレーザーが使われています。その他、レーザーを用いて原子や微小物質を自在に操り量子力学的な運動制御を行ったり、また原子分子の状態を精密に計測することで標準理論の検証などにも用いられています。このようなレーザーの可能性をより引き出すような研究を行います。

具体的にはレーザーによる原子・分子やナノ粒子の運動制御、光周波数コムの製作や超精密レーザーシステムの開発など、興味に応じて研究内容を相談して決めます。

一柳 優子 教授

ナノサイズの磁性体を知って医療へ応用

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

ナノサイズの磁性体を作って、量子力学的な現象や新しい性質を見つけます。

あるものは電子デバイス材料に、また新たな挑戦として医療の分野での応用を試みています。

上原 政智 准教授

新高温超伝導体を合成する

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

電気抵抗がゼロである超伝導体は、省電力・エコ社会を実現する上で決定的な材料であるが、超伝導は極低温でしか実現しないため、より高い温度で超伝導となる物質の開発は非常に重要である。

現在は288K(超高圧下)、133K(常圧下)が転移温度の世界記録である。

このプロジェクトではこれを超える物質開発の一端に触れる。

大野 真也 准教授

表面ナノスケール構造の創成と物性探索

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.surf-phys.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

資料

テーマ概要

当研究室では、原子や分子を基本ブロックとしてこれまでに無い新しいナノスケールの構造物を作り出すこと、それらの構造物の物性を詳細に評価すること、これらの知見に基づいて新規デバイスの提案を行うことを目標として研究を推進しています。この方針は、ナノテクノロジーにおけるボトムアップのアプローチに沿うものです。今期は、カーボンナノ材料や有機半導体に着目して一緒に表面ナノスケール構造を作製しその物性評価にチャレンジします。

片山 郁文 教授

テラヘルツ波で何が見えるのか?

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ultrafast.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

資料

テーマ概要

最近、ピコ秒(10^-12 s)さらには、フェムト秒(10^-15 s)の光源が開発され、それを用いてテラヘルツ(10^12 Hz)領域の電磁波用いた研究が盛んにおこなわれるようになってきました。テラヘルツ領域は、水のネットワーク運動や、大きい分子の変形、分子間の振動などに敏感であることから、それを用いた分光研究によって、これまでに可視・赤外領域では観測することのできなかった情報を得ることができます。そこで、本テーマでは、このようなテラヘルツ分光法を広帯域化・高感度化するための技術開発、さらには原子層物質や熱電材料、隕石など様々な物質のテラヘルツ分光による物性の解明を目指します。

片寄 祐作 准教授

数値シミュレーションによる宇宙線研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

数値計算やモンテカルロシミュレーションにより、宇宙線伝播過程の計算、宇宙線測定方法について調査する。

洪 鋒雷 教授

レーザーによる超精密制御・計測に関する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

CDやDVDなどにも使われるぐらい身近にあるレーザーですが、最先端科学においても主力として様々な場面で使われています。最近でいえば重力波の観測には超精密に制御されたレーザーが使われています。その他、レーザーを用いて原子や微小物質を自在に操り量子力学的な運動制御を行ったり、また原子分子の状態を精密に計測することで標準理論の検証などにも用いられています。このようなレーザーの可能性をより引き出すような研究を行います。

具体的にはレーザーによる原子・分子やナノ粒子の運動制御、光周波数コムの製作や超精密レーザーシステムの開発など、興味に応じて研究内容を相談して決めます。

小坂 英男 教授

量子コンピュータ・量子ネットワークの研究に触れてみよう!

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

何名でも

資料

テーマ概要

量子情報技術は、量子計算・量子通信・量子生命など、近未来の情報社会を支える夢の技術として期待されています。本研究室では超伝導量子コンピュータを光量子通信でネットワーク接続し、大規模な誤り耐性型量子コンピュータや将来の量子インターネットにつながる大規模量子ネットワークの研究開発を行っています。ROUTEでは、本研究室の先輩と接することで、この夢の技術を体験していただきます。超伝導量子コンピュータ、ダイヤモンド量子コンピュータ、量子テレポーテーションマシンなどの実機に触れることができます。主に、夏休み、冬休み、春休みなどの講義がない期間にまとめてROUTE活動を行っていただくことができます。気軽にメールをください。

履修済みであることが望ましい科目

量子力学

必要スキル

コミュニケーション力

その他

主に、夏休み、冬休み、春休みなどの講義がない期間にまとめてROUTE活動を行っていただくことができます。気軽にメールをください。

これまでの実績

約10名、4年生で海外に1か月行くiRouteの実績あり

佐藤 丈 教授

物理学と対称性

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://soryushi.ynu.ac.jp/index.html

定員

若干名

テーマ概要

物理学における理論は対称性を決定することで構築される。この対称性は保存量と表裏一体の関係にある。学部レベルの講義では与えられた理論から「たまたま」保存量が導出されるかのように扱うが、実際には系にどの用は保存量がありそれを実現するためにはどのような対称性を考えるべきかを導き、その対称性を尊重するように理論を決定する。この過程の一端に触れることを目的とする。

その他

資料は準備中のため,メールでお問い合わせ下さい。

島津 佳弘 准教授

微細半導体デバイス、または超伝導量子ビットの研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

テーマの例

(1) 原子数層の厚さの層状半導体を使って微細デバイスを作り、電気伝導等の測定を行う。

(2) 電子線リソグラフィーで超微小ジョセフソン接合を作り、それを使って超伝導量子ビットを作製し評価する。さらには、ダイヤモンド中のスピン等と組み合 わせて量子的動作を実現することをめざす。

首藤 健一 准教授

原子を見よう、電子を数えよう

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://surface.phys.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

資料

テーマ概要

原子あるいはその中にある電子を見るためには、量子現象を理解した上で適切な検出装置が必要です。本課題では、ソフトウェア制御や電子回路の基礎を学びながら、単電子検出のための超高速回路やトンネル電子の制御を高速で行うための装置開発を行います。

堀切 智之 准教授

量子計算・量子暗号通信へつながる量子技術の研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.horikiri-lab.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

資料

テーマ概要

近年の量子コンピュータや量子通信の急速な研究開発の進歩は、次世代の社会基盤に量子技術が重要な位置を占めることを期待させる。本研究では、そこで重要な役割を果たす光から物質量子系まで包含した量子技術開発に携わる。合わせて量子計算・量子通信の発展に不可欠な理論的側面の追求もありえるので、興味に応じて具体的なテーマを相談し研究をはじめる。資料PDFは添付ファイルになります。

南野 彰宏 教授

ニュートリノ実験の為の中性子検出器開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

ニュートリノ反応で生成される中性子を検出できると、背景事象を大幅に軽減でき、ニュートリノと反ニュートリノを区別できる。その結果、実験の感度を大きく改善することができる為、近年、ニュートリノ実験において、中性子に関する研究が盛んに行われている。実際、世界最大の水チェレンコフ検出器であるスーパーカミオカンデは、中性子に対して大きな反応断面積を持つガドリニウムを超純水に溶かすための改造を2018年度に行い、超新星爆発を起源とするニュートリノの世界初検出を目指す。2018年度春学期のROUTEでは、ニュートリノ実験に用いる中性子検出器の開発を行う。

Hannes Raebiger 准教授

磁性体・太陽電池・回路素子などの多電子系についての理論計算

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

資料

テーマ概要

物質は原子から作られており、電子は原子核間の接着剤の役割を持つ。電子液体と原子核の相互作用で全ての物性が決まる。しかしながら、多電子系についてのShrodinger方程式は解析的に徳子とは出来ず、ハイパーフォーマンスクラスタ計算機で数値的に計算しないといけない。そういう計算に基づき、新たな物質、デバイス、機能性材料などのデザインを行う。

Hannes Raebiger 准教授

界面の力学挙動を第一原理計算(量子力学)で予測する

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

EPから各1名

資料

テーマ概要

構造物レベルでは一様だと考えられる材料であっても,顕微鏡などでその組織を観察すると非常に複雑な内部構造を有していることがわかっています.実験・観察技術の進歩は,これら材料の微視構造レベル(数ナノm~数マイクロm)での実験や観察を可能にして,より精細な材料特性が計測できるようになってきました.

しかしながら,現代の技術をもってしても微視領域に存在する「界面」の力学特性を計測することは困難です.対象領域が小さいことももちろんですが,材料や場所によって界面やその近傍での原子配置そのものが複雑に変化していることが,「そもそも界面とは?」というレベルからの議論を必要としています.

本テーマでは,実際に原子を配置しながら界面をモデル化して,量子力学に基づくシミュレーション(スーパーコンピュータ上での第一原理計算)を駆使して,界面のエネルギー状態を評価しながら,界面の力学特性に換算することに挑戦します.界面における原子のすべりや原子空孔を生じるために必要なエネルギー障壁を評価することで,材料の強度を支配する素過程レベルのメカニズムを解明します.

履修済みであることが望ましい科目

材料の物性などを取り扱う科目,量子力学・量子化学に関連する科目など

必要スキル

3次元空間での位置関係を把握するのが得意だったり,キーボードを叩くことに抵抗がなかったりすると取り組みやすいかもしれませんが,取り組んでいるうちに慣れます(笑)

その他

第一原理計算については物理工学EPのRaebiger准教授とKISTEC(神奈川県立産業技術総合研究所)の研究者が,セラミックス材料の界面構造については化学EPの多々見教授,炭素鋼の界面構造については機械工学EPのマツイ准教授が対応しますが,4者での共同指導で実施します.

馬場 基彰 准教授

冷たい光、熱い音ってあるのかな?

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

若干名

資料

テーマ概要

みなさんの好奇心や探究心でもってテーマを自発的に設定してください。冷たい光、熱い音ってあるのかな?というのは単なる例です。普段の生活、大学での講義、インターネットで見聞きしたこと、昔からの疑問、なんでもOKです。光の量子物理の理論を専門としていますが、おおよそ物理学・物理工学の範囲であればアドバイスできます。まずはテーマ(疑問)を気軽に連絡してきてください。一緒に調べてみましょう。疑問は尽きません。そのうち、いくら調べても答えが見つからないものが出てきます。それは世界の誰も知らないことかもしれません。そこから皆さんの研究がスタートします。その後、どうやって研究していけばよいのかもアドバイスしていきます。

田原弘量 准教授

光を電気に変換する光電デバイス・太陽電池に関する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.ultrafast.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

資料

テーマ概要

私たちの身の回りには、太陽の光を電気に変換する太陽電池、電気を光に変換する発光ダイオード、さらに赤外線のセンサーなど、生活に役立つ光電デバイスがあふれています。本テーマでは、光電デバイスの作製と計測を通して光電変換メカニズムの理解につながる研究を行います。さらに、超短パルスレーザーを用いて、光キャリアが生み出される瞬間をとらえる超高速レーザー分光に関する研究を行います。

教育プログラム

電子情報システム教育プログラム

電気回路、電磁気、エレクトロニクス、通信、情報に関わる基礎分野から、電気エネルギー、制御とシステム、電子・光デバイス、集積エレクトロニクス、電子回路、通信伝送システム、情報通信、高度な計算機・情報システムといったハードウエアに関する応用分野、およびこれらを動かすソフトウエアまで、電気、電子、通信、情報の幅広い分野を総合的に学びます。様々な技術革新に対応できる柔軟な発想と能力を備え、社会の中で電子情報工学分野を担って活躍できる人材を養成します。

How to join

参加資格

電子情報システムEPの研究室未配属学生(2026年度より,1年生も春学期から参加可能です)

申込方法〜プロジェクト参加終了まで

- ① 学期オリエンテーション(4月、10月)

- 各学期に開催されるオリエンテーションで,ROUTEについての説明を行います。学生を受け入れ可能な研究室のリストは,本HPから確認してください。

- ② 申込み

- ROUTEへは随時参加が可能です。参加を希望する学生は,教務担当教員までメールで以下の情報を連絡して下さい。

1)氏名

2)学籍番号

3)ROUTE参加を希望する研究室 (第1志望から第3志望までを明記)

- ③ 配属調整

- 教務担当委員が連絡を受け取った後,直近で開催されるEP内会議で配属調整を行い,教務担当教員から個別に配属研究室について連絡します。極力,第1希望の研究室に配属されるように配慮します。希望者の過度な集中などにより希望が叶わなかった場合も,第2,第3希望の研究室でのROUTE参加を強く推奨しますが,場合によってはキャンセルも認めます。

- ④ ROUTE活動スタート

- 担当教員とスケジュールや研究内容について相談し,研究活動に従事して下さい。

- ⑤ 成果報告

- 学期ごと,あるいは年度末に成果発表会を開催しており,積極的な参加が求められます。ROUTE plusなどの支援を受けている場合は,必ず参加してください。

Project list

荒川 太郎 教授

半導体光制御素子の研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://arakawa-lab.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

テーマ概要

本研究室では、光エレクトロニクス分野の研究を行っています。主に、化合物半導体やシリコンなどの半導体、さらに量子井戸と呼ばれる量子ナノ構造を用いた、レーザ光を制御するデバイス(半導体レーザ、光変調器、光スイッチなど)や、それらを集積した光集積回路を対象としています。これらの技術は、高速光通信ネットワークや光ファイバ無線通信(無線通信と光通信の融合)への応用が期待されています。また、シリコンフォトニクス技術を活用した各種の高感度光センサ(ガスセンサ、バイオセンサなど)の研究・開発も進めています。これらは、私たちの生活に安心・安全をもたらす重要な技術です。希望に応じて、各種シミュレータや機械学習を用いた光デバイス設計、導体微細加工プロセスによる半導体素子の作製、特性評価なども体験できます。半導体や光エレクトロニクス分野に興味を持った皆さんの参加をお待ちしています。

石川 直樹 准教授

未来の無線通信ネットワーク

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://ishikawalab.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

テーマ概要

当研究室は、無線通信と量子計算の研究を進めています。「無線の研究室なのに量子計算?」と以外に思うかもしれませんが、両分野には代数学、幾何学、確率統計など数学的に共通する構造が多く、その関係を活かした相互作用が数多く示されています。この観点で、国際標準化を目指した無線通信方式の研究、無線信号処理や無線最適化問題を量子アルゴリズムにより加速する研究、さらに、量子アルゴリズム自体の効率を高める基礎研究まで幅広く扱っています。ROUTEでは、個人の興味関心に応じてテーマを設定し、理論、アルゴリズム設計、実装、解析、対外発表に至るまで、研究者に求められる一連のプロセスを体験できます。数学力、英語力、プログラミングスキルを鍛えたい方、研究者として世界を相手に挑戦したい方に特にお勧めです。

小原 秀嶺 准教授

パワー半導体デバイスを用いた電力変換システムの研究

※複数の教員が指導する共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

電気を使うところでは必ずといって良いほどパワー半導体デバイスを用いた電力変換技術であるパワーエレクトロニクスが使われています。交流と直流の間の変換や、電圧、周波数などの変換は、普段意識せずとも私達の生活に欠かせないものになっています。そのため、産業界に非常に近い技術分野であり、企業等との共同研究を多数行っているため、研究活動を通じて企業の製品に触れる機会や企業の技術者とディスカッションする機会も多くあります。当研究室では、そのような電力変換システムを対象として、高機能化・小型化・高効率化を目指した研究を行います。スマートフォンの充電器、電気自動車のパワートレイン、電車のインバータ、再生可能エネルギー発電、データセンター用電源などをキーワードに、相談の上、具体的なテーマを決定します。

大矢 剛嗣 教授

自然に学ぶ情報処理手法の設計、カーボンナノチューブ複合紙の応用検討

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

本研究室で取り組んでいる「自然に学ぶ情報処理」(シミュレーション系)もしくは「カーボンナノチューブ複合紙」(実験・ものづくり系)の研究に関する研究体験・ゼミ体験を予定しています。前者では実際にプログラムを組み、量子回路と自然模倣情報処理を組み合わせることで得られるユニークな挙動の確認などをしてもらいます。後者では、実際にカーボンナノチューブと紙材料からサンプルを作製し、それらを使った応用展開(の体験)をしてもらいます。例えば、「導電紙」の他に「紙のトランジスタ」や「熱電変換紙」等を作製してもらい、測定を通してサンプル評価をし、良し悪しを判断する等です。進行度合いによっては、より高度なことにもチャレンジしてもらう予定です。

柯 夢南 准教授

次世代チャネル材料を用いた電界効果トランジスタに関する研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

当研究室では、次世代半導体デバイスの研究開発を中心に、基礎から応用まで幅広いテーマに取り組んでいます。具体的には、シリコンに代わる新しいチャネル材料を導入したCMOSデバイスの研究や、これまでにない原理や独創的な構造に基づいた半導体デバイスの提案・実証を進めています。これらの研究では、単なるアイデアの提示にとどまらず、シミュレーションを用いた特性予測、詳細なデバイス設計、クリーンルームでの試作、特性測定、得られた結果の解析、そして性能の最適化に至るまで、研究開発に必要な一連のプロセスを体系的に経験することができます。その過程で、理論的知識と実験的技術の双方を習得できるとともに、実践的な問題解決能力や新規デバイスの発想力を培うことが可能です。

久我 宣裕 准教授

電波を最大限に活かすハードウェアの開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

電波と光は同じ電磁波ですが、周波数が比較的低い電磁波を電波と呼びます。本研究室では、この電波を利用したエネルギー・情報伝送をハードウェアの視点から研究します。研究成果は、情報通信や放送、分析・検出技術などに適用します。情報通信・放送としては、地上でのスマートフォンや宇宙を利用する衛星電話・放送など、有線で対応できない技術が対象となります。なお宇宙では地球上と異なり、太陽からの強い放射線に耐えられる技術が必要です。このような技術は、衛星通信や放送はもちろん、原子力発電所が災害で損傷を受けた際の現状把握や、緊急対策時の情報通信にも利用できます。分析・検出技術は、災害時の現状把握や電波システムの性能改善に活用できます。これは電波システムが、回路損失や周囲温度などに極めて敏感だからです。以上のような研究課題に対し、本研究室ではコンピュータを駆使したシミュレーションや、最先端の測定装置を用いた実験などを通じてアプローチします。皆さんの参加を待っています。

小島 駿 助教

AIと電波の融合による革新的通信技術の研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

本研究室は2025年4月に発足した新しい研究室です。これまでの無線通信の限界の打破を目指し、AIを通信技術に高度に融合させることで、革新的な通信パラダイムを生み出すための研究を行っています。具体的には、超高速計算・低消費電力を実現する電波を活用した「電磁ニューラルネットワーク」や、AIにより意味情報のみを抽出し伝達させる効率的な「意味通信」、地上から宇宙までをカバーする「空中光無線通信」等を扱っています。ROUTEでは、こうした世界中でまだ誰も行っていない研究トピックに取り組んでもらいます。教員・研究室メンバーと並走しながら、プログラミングによる数値解析をメインに、数式を用いた理論的な計算や、IoTデバイスを用いた伝送実験等を行ってもらいます。また希望に応じて、得られた成果は国内外の学会や論文誌に投稿し、研究プレゼンスの向上にも挑戦してもらいます。具体的な研究テーマは相談の上決定し、自身のペースで研究を進めてもらいます。

下野 誠通 准教授

触覚を有する医療・リハビリ支援ロボットの研究

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

本研究室では、触覚を伝えるロボットのモーションコントロール技術(動きや力を制御する技術)を基盤として、医療やリハビリテーションを支援する様々なシステムの開発研究を行っています。ROUTEでは、医療支援デバイスの試作と制御、医療ロボット用モータの設計試作、リハビリロボットによる人の運動機能評価プログラムの開発など、具体的なテーマを参加希望者と相談して決定します。研究室で取り組んでいる研究テーマの中には、他のEP(例えばバイオEPや機械工学EP)の研究室との共同研究や、他大学の医学系研究者や企業技術者との共同研究に関わるものも多くあります。システムの動きを制御するというソフトウェア研究と、そのシステムを具現化するというハードウェア研究の両面からのアプローチが必要になります。

杉本 千佳 准教授

AIを活用したヒトの認識・医療AIの研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

http://www.sugimotolab.ynu.ac.jp/

定員

1名程度

テーマ概要

生体や人間環境を計測し解析・制御する人間情報学の研究を行っています。AI・機械学習や生体情報処理の技術を用いて、心電や脳波などの生体信号、関節などのキーポイントの位置や動きの情報等からヒトの生体機能や内的・外的状態を認識・評価する新たな手法を研究開発します。研究プロセスの中でAIスキルを身につけ、生体センサやカメラで生体情報を取得し感情や行動を認識する、ヒューマンマシンインタフェースとして活用するなど、人に関する様々な知識や理解を得ることで、医療・ヘルスケアや生活支援などの幅広い分野で役立つ研究を行います。具体的なテーマは希望に応じて相談の上決めますので、ROUTEでの研究体験を通して研究への興味を深めてください。

竹村 泰司 教授

磁気を用いた次世代の医療技術

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

磁界は人体を透過します。そのために磁界を利用する様々な医療技術が実用されています。竹村研究室では、磁界や磁性ナノ粒子、磁気センサなど磁気を応用する次世代の診断・治療を研究しています。診断技術としては、新しい医用イメージングに着目しています。PET(陽電子放出断層撮影)は、放射性物質を含む薬剤を使用することで腫瘍のみを画像化します。磁気粒子イメージングは、放射性物質の代わりに磁性ナノ粒子を用いる新しい画像診断法です。竹村研究室では、高感度な磁気センサを使い、微量の磁性ナノ粒子を検出する装置を開発しています。また磁性ナノ粒子は癌の温熱治療、ハイパーサーミアの発熱体としても利用できます。独自の技術を駆使して、癌の温熱治療の研究もしています。

中田 雅也 准教授

超低コスト最適化アルゴリズムの研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

航空機からナノデバイスまで様々な工学設計を最適化すると、熟練設計者を超える革新設計が見つかる可能性が拡がります。しかし、このような最適化の多くは、膨大な時間や費用が必要になるため、誰もが手軽に利用できるものになっていません。そこで本研究室では、最適化のコストを削減できる超低コスト最適化アルゴリズムを研究しています。例えば、1年間の最適化計算を1か月で終えるような規模の技術開発に取り組んでおり、現在まで最高水準のアルゴリズムを構築しています。ROUTEでは、ぜひ世界最高水準の超低コスト最適化アルゴリズムの設計や応用に挑戦してもらいます。個人あるいは先輩と共に進めるなど、研究のスタイルは様々ですので、相談の上決定します。

西島 喜明 准教授

2次元レンズを作ろう

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

私たちの研究室ではメタレンズという次世代の薄型レンズに関する研究を行っています。メタ(meta)とは『超越した』というギリシャ語であり、これまでのレンズを超越したレンズを生み出すことを目的にしています。メタレンズはiphoneやGalaxyなどのスマートフォンに搭載されだしてきていますが、まだまだ課題が多い技術でもあります。光線追跡法やマクスウェルの電磁気的なシミュレーションをはじめとした計算によるレンズの設計手法の開発と、半導体プロセスを駆使したナノ材料の作製を行い、光評価システムを作ってメタレンズの作製と性能の評価を行います。そのほか赤外線を使った光熱変換技術や5種類以上の貴金属を混ぜたハイエントロピー合金材料の開発など、多様なテーマがありますので、興味に応じた内容を相談のうえで、ROUTEのテーマを決めて研究を実施したいと思います。

馬場 俊彦 教授

光波解析と機械学習によるフォトニックナノ構造光デバイス・光集積回路の設計

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

近年、微細な光学構造(フォトニックナノ構造)が注目されています。特にその一種であるシリコンフォトニクスは、データセンターにおける超高速なデータ通信や信号処理を担う光電融合技術として、Nvidia、Intel、TSMCといった世界企業が覇権を争っています。本研究室は創成期からこの技術を研究開発し、様々なデバイスを世に送り出してきました。シリコンフォトニクスは大規模なシリコン半導体インフラを使って製造するので精度や再現性が高く、これによって事前の設計の重要性が増しています.本研究室ではその設計を行うために100台の計算機を整備し、大規模な光波解析を行っています。さらに、進化計算アルゴリズムを用いて目的とする構造の自動探索も行っています。このROUTEではこのような設計を体験してもらいます。ここに述べたキーワードに興味がある学生は参加してください。

濱上 知樹 教授

人工知能によるスマート医療・社会システムの研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://hamagamilab.jimdofree.com/

定員

1名程度

テーマ概要

AIに興味はあるけれど、何から手をつければよいのかわからない。入門書を買ってみたものの、腑に落ちない。やる気はあるのに、思っていたのと違う——。そんな方は、ぜひ ROUTE でプロジェクトベースのAI研究を始めてみませんか。本研究室では、AIの基礎技術を土台に、医療・社会システムの知能化に関わるプロジェクトを推進しています。手ごたえのある研究開発を各自のペースで進めながら、どの分野に進んでも役立つAIスキルを体系的に身につけることができます。具体的には、画像診断、生成モデル、設計支援、異常検知、株価予測など、入門者用の多岐にわたるテーマを用意しています。それぞれのスキルやペースに応じた取り組みを個別に準備します。うまくいかなくても全く問題ありません。まずは始めるだけで進歩です。「AIを知る」から「AIで価値を生む」へ。ROUTEで、あなたの関心を確かなスキルと成果に変えましょう。

福永 香 教授

文化財科学に関する研究

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

https://culturalheritage.ynu.ac.jp/nde/index.html

定員

1名程度

テーマ概要

当研究室では電磁波を用いて目では見えないモノの内部構造や材料を明らかにする非破壊センシング技術の研究をしています。特に人類共通の財産である文化財の劣化や損傷の状態を国内外の美術史家や修復家と協力して調査し作品の保存修復に貢献しています。また,考古系出土品の調査データの解析に機械学習を活用し人類の歴史を探るために有益な情報を抽出する研究も進めています。技術系に進学したけれど,実は同じ「術」でも芸術の道に進みたかったとか夢は考古学者だったという方には,ぜひ「文化財科学」という世界を知って頂きたいです。日本では人文系に分類されていますが,EU諸国では科学技術系です。ROUTEでは絵の具の元である顔料の電磁波に対する応答(吸収する波長など)のデータベース構築など実験系の研究を予定していますが,芸術文化活動に貢献する技術テーマであればご相談下さい。

藤本 康孝 教授

ロボットの制御、知能化、最適化

※EP横断の共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

ロボットアーム、移動ロボット、杖型ロボット、アシストロボットなどを対象として、その制御や知能化、最適化の研究を行います。これらの研究では、ロボットの高精度な運動制御、環境認識能力の向上、人との安全な協調動作の実現などを目的とし、機械設計・センサ信号処理・制御アルゴリズム開発といった多岐にわたる技術要素を扱います。また、対象の数学モデルを用いることなく、入出力データのみから対象のディジタルツインを実現するデータ駆動型シミュレーションや、微分動的計画法による最適制御とその応用、新原理アクチュエータの設計・解析・製作などの研究テーマも扱っています。これらのロボティクス分野の研究のほか、気象制御、台風発電船、マスドライバ、新原理エネルギー変換エンジンなどのスケールの大きい研究テーマも希望に応じて実施します。

水野 洋輔 准教授

光を使った「人工神経」の開発

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

建物や橋、トンネル、ダムなどの社会インフラは、経年劣化や災害によって損傷し、大きな被害を引き起こすことがあります。こうした構造物に「人工神経」を持たせ、異常を早期に検知することで被害の防止につなげることを目的として、当研究室では光ファイバセンサの研究に取り組んでいます。光ファイバは細くて柔軟、電磁ノイズにも強く、温度や変形を長距離にわたって測定できる優れた素材です。これらの特性を活かし、構造物の内部状態を“見える化”する新しいセンシング技術を開発しています。ROUTEでは、光ファイバセンサの試作や評価に挑戦してもらいます。信号の送受信、反射波の解析、データ処理、簡単なプログラミングなどを経験できます。2023年度以降、3名のROUTE生が在籍し、うち2名が応用物理学会で口頭発表を経験、もう1名も彼らに続くべく研究中です。1名は3年生で論文を掲載し、別の1名は海外開催の国際会議で発表しました。現在も新たな成果に向けて活動中です。光や波、センサ、防災などに関心がある方は、まずは研究室のホームページをご覧ください。

山梨 裕希 教授

超伝導エレクトロニクス・量子コンピュータの研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

情報化社会の進展のためには、情報をできる限り速く、効率的に処理することが求められます。電気抵抗が完全にゼロとなる超伝導現象を応用して、現在よりも圧倒的に効率的な処理を行える未来の集積回路の実現を目指しています。超伝導素子を用いた超高速ディジタル回路設計、超伝導素子の非線形特性を利用したニューロモルフィック(生体模倣)計算回路、超伝導素子の確率的挙動を利用した確率情報処理回路、量子性を利用した量子コンピューティングの研究ができます。企業でも使われる集積回路設計のためのCAD (Computer Aided Design)ツールを使って設計、解析を行います。各人のアイディアを存分に活かして、世界と戦うことができる研究分野です。研究室のゼミへの出席という形での参加も可能です。相談の上テーマを設定し、各自のペースで研究を進めてもらいます。

吉川 信行 教授

今までの性能を遙かに超えるコンピュータを作る

※複数の教員が指導する共同研究

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

定員

1名程度

テーマ概要

我々は、「超伝導」という状態を使った新しいコンピュータ回路を研究しています。超伝導は、物質をとても低い温度に冷やすと電気抵抗がゼロになる現象です。これを使うと、熱がほとんど出ず、非常に速く動く回路を作ることができます。私たちは、超高速で省エネな「SFQ回路」や「AQFP回路」を開発し、将来の量子コンピュータや大規模データ処理に役立てることを目指しています。また、量子ビットの状態を読み取る技術や、超伝導メモリ、低温CMOSメモリなども研究し、次世代の情報処理技術を切り開いています。ROUTEプログラムでは、研究室で行っている超伝導、量子、断熱計算、可逆計算など新しい物理現象を利用した、高性能な演算回路の研究を行います。

教育プログラム

情報工学教育プログラム

ソフトウエアとプログラミング言語、データベース、画像・言語・音声・マルチメディア情報処理、言語理論、人工知能、認知科学、コンピュータネットワーク、セキュリティ、ソフトウエアシステムの設計と管理など情報に関するソフトウエア・方法論について、講義・演習・実験を通して、基礎理論と実践的な応用を学びます。情報工学、計算機科学、ソフトウエアシステムをベースにした教育により、社会・産業の基盤となる情報技術の基礎、応用、深化、革新を主導する総合能力を持った人材を養成します。

How to join

趣旨

ROUTEは学部生のみなさんが最先端の研究に参加できるプロジェクトです.ROUTEに参加することで,早い段階から情報工学分野の先端研究に触れることができます.ROUTEを通して,研究の面白さを体感するとともに講義科目の重要性や意義を深く理解することを期待しています.また,研究室の卒研生や大学院生と交流することができるため,自分のキャリアプランの良い参考になると思います.

参加資格

情報工学EPの1年生から3年生(ただし、1年生は秋学期からのみ)

申込方法〜プロジェクト参加終了まで(2025年度秋学期版)

- ①研究テーマの閲覧

- ROUTEウェブサイトのProjet Listから各研究室・教員の研究テーマを閲覧します。ウェブサイトに掲載されている情報だけでは不十分であるなど、内容に質問がある場合は、担当教員に直接メールなどの手段で質問してください(基本的に、教員は学生からのどんな質問も歓迎しています)。

- ②申込み(締切:2025/10/10(金) 17:00)

- 【一度の募集期間に,学生が申し込める研究室はひとつだけです】 希望する研究室を絞り込んだうえで、下記のリンク先から必要事項を送信してください。

https://forms.gle/mL43g5gfxTjGpHbYA

- ③面接(2025/10/13(月)以降)

- プロジェクトへの参加者は、原則として複数の教員との面接などを経て選抜します。具体的な面接日時などは、担当教員とメールなどで相談して決定します。 採否は応募者の希望と研究室のテーマのマッチングを考慮して決定するので、マッチング面接には、どのようなことをやってみたいのか自分の考えをまとめて臨んでください。

- ④選抜結果発表(採否決定後随時)

- 面接などによる採否結果を発表します。採用が決定した学生は、担当教員に連絡してその後の進めかたを相談してください。

- ⑤プロジェクトスタート

- 担当教員の研究指導のもと、研究プロジェクトを遂行します。原則として、担当教員の研究室に所属して、卒業研究学生(学部生)や大学院生とともに、研究プロジェクトに従事します。

- ⑥成果報告

- 各研究プロジェクトに参加した学生を集めて、プロジェクトを通して得られた成果を発表します。

注意事項

ROUTE参加の有無は卒業研究配属とは無関係です。また、ROUTE参加による単位取得はできません。 前の学期から継続希望の場合も再度申込みしてください。 各研究室の受入可能人数には上限があります。

Project list

四方 順司 教授

量子コンピュータ時代、IoT時代に必要な暗号技術開発とその応用(四方研究室)

島 圭介 教授

ヒトの生体信号の解析と応用研究.対象:人間支援インタフェース,知能ロボット,医療福祉支援など(島研究室)

※複数の教員が指導する共同研究

※EP横断の共同研究

※企業との研究テーマ

参加学生

募集中

教員メールアドレス

研究室Web

テーマ概要